On me disait de Picasso qu’il était la bascule funeste parce qu’il avait renoncé à la beauté, versé dans la destruction, la déconstruction. Le héraut de cette volonté moderne de rupture à tout prix, de l’égocentrisme brutal qui l’accompagne. Qu’après, on n’avait plus fait que de se complaire dans le laid, l’absence de soin, la violence et que ça avait emporté le siècle.

Je ne me souviens que très vaguement du temps où je trouvais laides ses convulsions volubiles, brisées, où je me laissais choquer par les déformations anatomiques. Je n’avais pas 17 ans. Certainement que la beauté que j’y ai lu ensuite n’était pas une beauté classique, digne, indifférente, mais il ne m’est pas venu à l’idée que ceci échappait à la beauté. En feuilletant les monographies, j’étais pris par l’énergie et les inventions, la profusion, la richesse, cette espère de poigne qui semblait attraper la peinture en son entier, ses manières, son histoire – c’est l’artiste athlétique, celui qui joue des épaules. Et, oui, j’ai trouvé belles ses figures sculptées dans l’espace de la toile, tordues, ces équilibres de signes. Savoureuses et justes, toujours portées par un geste sûr, exempt de maladresses, une sorte de force supérieure et pourquoi pas nietzschéenne.

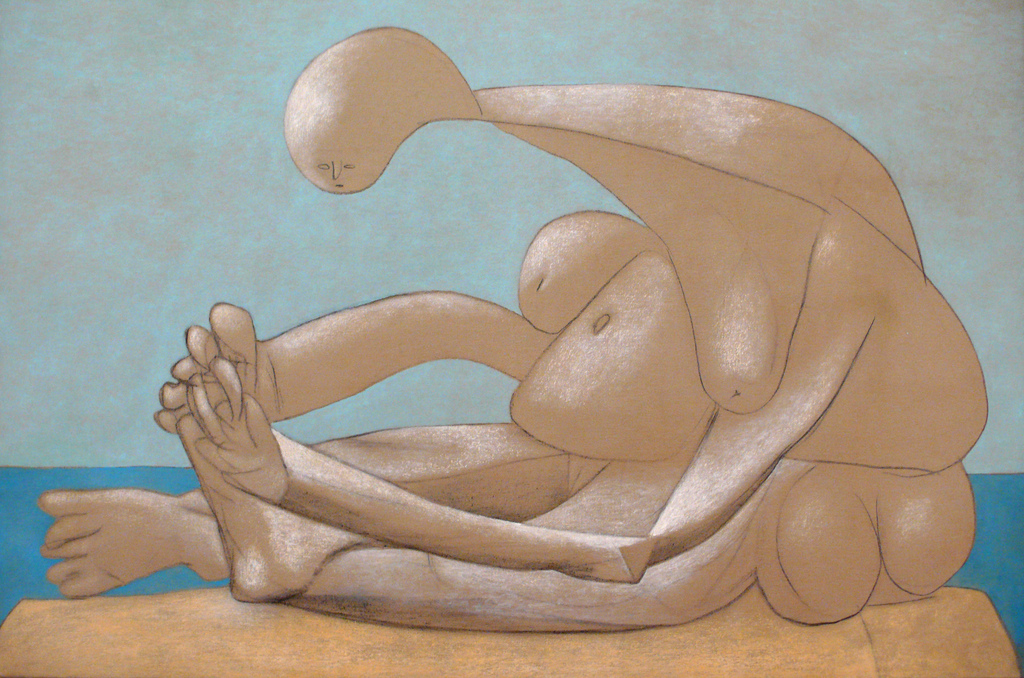

Il y a le métier et l’histoire, la maitrise technique précoce et ce mouvement d’affranchissement, de libération qui n’est pas sans évoquer les esclaves inachevés de Michel-Ange. Sans doute Picasso a-t-il cru savoir au départ ce qu’était la beauté. Et puis il y a regardé mieux, il a sondé Le Greco, Toulouse-Lautrec, Ingres, les salles poussiéreuses du Trocadéro, Cézanne, l’art populaire. A ce moment sans doute, il a entrevu le caractère fondamentalement impur de la beauté, les viscères de Vénus – il fréquente les bas quartiers de Barcelone, puis les nuits de Paris. Peut-être est-ce une conception très platonicienne : le beau a à voir avec le vrai. Il ne s’agit pas d’apparence, mais de mise à jour de mouvements internes. Il lui faudra tout dire, par-delà le bien et le mal, par-delà la morale. Il y aura comme on sait l’enchevêtrement de la sensualité, de la misère et de la mort – la syphilis – dans le bordel de la rue d’Avignon. Et par la suite, toute une série de figurations tragi-comiques, l’expression du désir dans sa cruauté, la peinture dans ses humeurs. Je me laisse émouvoir aujourd’hui encore par quelques figures grotesques et touchantes conjuguant ampleur et intime comme cette femme sur la plage, collection du musée des Beaux arts de Lyon, qui évoque dans sa pose le tireur d’épine antique (spinario). Toute l’œuvre de Picasso est marquée d’ailleurs par ces clin-d’œil, références, citations, emprunts. On est loin de la supposée table rase des avant-gardes, des ruptures radicales. Mais les filiations, les continuités à l’œuvre chez Picasso sont marquées par un regard de peintre, un regard actif, tout l’inverse d’une considération académique. Picasso ne regarde pas depuis l’histoire mais depuis les gestes, depuis ce qu’il lui semble être à l’œuvre dans les œuvres. On s’est toujours étonné de ce qu’au moment où il envisage Les Demoiselles d’Avignon, l’exposition qui le retient n’est pas celle de Cézanne qu’il juge encore mal, mais celle d’Ingres. Mais en Ingres, il ne voit pas tant le néoclassique orientaliste à la touche lisse que la sensualité, les imbrications des corps dans le Bain Turc qui lui évoquent maisons closes et harem, plaisirs et domination, les libertés anatomiques des Odalisques. Ingres est sur le chemin qui mène à l’art ibérique populaire, à l’art océanien, à la statuaire « nègre ».

Là où les premiers dessins affirment la volonté de transformer un sujet d’angoisse en sujet d’usage, d’assagir la réalité sauvage, Picasso peignant les Ménines – comme Bacon peindra la figure du Pape – ouvre l’image pour en extirper les humeurs tumultueuses, la sauvagerie, la violence – violences inscrites dans le rapport qu’il entretient avec elles et qu’il sait être tout à la fois omissions ou dissimulations de Velasquez qu’il lui veut extirper et réactions que provoquent en lui l’affirmation calme de la toile canonique.

Oui, il y a de la beauté – des beautés – et un amour de la beauté chez Picasso. Une beauté qui n’a pas peur de sa folie, de ses passions et qui fait écho à celle que promeut Breton on conclusion de Nadja : une beauté convulsive, sinon rien.

0 commentaires