la liste se poursuit, d’une lecture l’autre. Comme toujours, pas mal de choses entamées qui s’empilent dans tous les coins, rebords de bureau, accoudoirs de canapé, chiottes, dans la liseuse.

Lu Comment écrire des vers de Maïakovki. (Editions La Nerthe, préface de Philippe Blanchon, 10€). On en restera pour beaucoup au coup de génie, aux fulgurances célestes, à la folie presque de celui qui les reçoit. Des associations qui vous tombent dessus à la faveur de rêveries brumeuses et qui s’induisent, portées par une musique : ainsi se ferait la poésie en ondulations charmantes, opaques parfois, mais à l’écart du monde. Le malentendu vient sans doute de là. Et si la poésie est souvent une forme elliptique, crispée ou contractée, « un chemin court », comme me le disait un jour l’ami Armand Dupuy, elle n’est pas forcément close, ni même un moyen d’échapper au monde en le recréant, différent et pour soi. Pour Maïakovki évidemment le poète à un rôle social et politique et le poème manifeste son engagement, sa pensée, son éthique et son esthétique inextricablement liées. Réinventer la langue, son usage est un enjeu semblable et parallèle à la réinvention perpétuelle du monde, la fabrication de son avenir. Ainsi se dessinent les exigences du travail poétique. Le texte de Maïakovki se présente à la fois comme un manifeste et comme un cours ou un atelier d’écriture où le poète analyse rétrospectivement l’instinct à l’œuvre et ce qui dans les divers choix signifiants qu’il opère, fait le travail d’écriture. Ne pas céder à l’apparence, chasser l’effet de surface, les « chaussures tressées et broderies », ne pas jouer à, mais être, entrer dans la musique intérieure, le rythme que réclame chaque chose, couper, chasser, choisir, ajuster, placer. Il faudrait toujours lire avec en tête ces exigences, ce travail, cette implication dans l’état du monde. Je regarde sur mes étagères, Le nuage en pantalon, furieuse envie de le relire.

_

Lu Après d’Armand Dupuy. (Editions contre-allées, 5€). Un peu de cette sensation que nous avait laissé la lecture de L’étranger de Camus. Ce vertige ou cette hébétude face à l’ordinaire du monde vécu du dedans, c’est-à-dire sans que ne se donne à voir la situation dans sa réalité panoramique (nous ne pouvons étreindre largement qu’à abstraire, et donc dans l’éloignement). Un peu comme Cy Twombly, zébrures, accroches brèves en bordure de l’illisible. Une langue de syncopes, de fragments attrapés dans l’expérience par le dédoublement de la conscience pour dire la sensation, l’état des choses depuis le creux que l’on forme soi dans l’étendue sensible de notre appréhension. « Et toujours se voir/n’être pas là, bure ou creux/dans le temps ». Les mots que l’on jette aux choses et à soi-même font des murs d’autorité, « le seul mur c’est/de vouloir », il faut se dessaisir pour saisir après la vitre, par-delà l’image, par-delà l’instant, accepter ce fourmillement intérieur, écho du dehors, sa neige, son silence profond comme sa réalité phénoménale. Un livre bref comme un instant déployé.

_

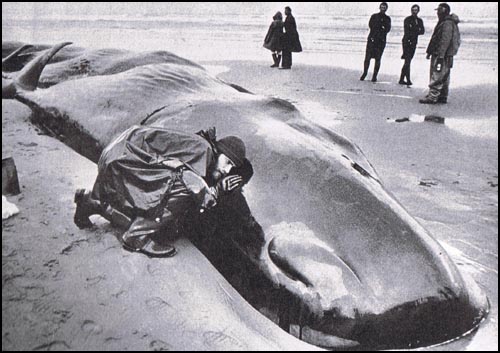

Lu Baleine de Paul Gadenne (Editions Actes Sud). Un petit livre sans date, mal situé dans le temps et qui plus ou moins prend l’apparence de l’anecdote qu’il développe : 25 pages, juste de quoi faire le tour de l’objet. Dans la simplicité factuelle de la narration s’invite une métaphysique qui sans jamais se dire donne au récit une valeur métaphorique vertigineuse. La Baleine, c’est le langage, notre rapport au monde, nous-même peut-être, l’ordinaire de n’importe quel objet qui, dans la présence monstrueuse, monumentale qu’il manifeste en fait une expérience excédente, inaxcessible. Le vertige de l’ordinaire. C’est aussi la possibilité légendaire de la littérature, un déplacement. Et combien de choses encore ! Dans une langue d’une grande sobriété et subtilité, toujours à double fond, le récit se dédouble pour appeler tout autant le mystérieux que le fait divers, l’étrangement flottant des parages des rêves et même l’impur de Bataille. Encore la baleine est un christ sacrifié sur le rivage, un message, une phrase spirituelle, un message d’union et de foi. On se souvient le récit de Jonas. On n’en revient pas de l’évidence, de la monumentalité sans y paraître pour laquelle on ferait du mot baleine un adjectif.

_

Lu La face Nord de Juliau, onze, douze de Nicolas Pesquès. (Editions Flammarion poésie, 18€). On se méfie un peu des démarches protocolaires qui confinent parfois au jeu hermétique et vite ennuyeux, à l’exercice formel. Pourtant, on reconnaît une part de vérité dans l’arbitraire, une façon aussi de faire place nette, de dégager toutes les considérations périphériques à l’objet et au regard que l’on pose dessus. Je suis pour ma part sensible à ces obstinations, combats avec le motif, assauts répétés à la surface pour tenter de percer l’enveloppe, de passer au-delà les premières impressions, les premiers mots. Cézanne, Monet, Giacometti, Morandi, Mondrian, Scully et quelques autres entendant ne pas se détourner de ce qui résiste, mais s’y confronter encore, inlassablement, éprouver le sujet et s’éprouver soi-même. Pour Nicolas Pesquès, presque Sainte-Victoire, le mont Juliau et même vu par un côté, immobile silhouette de jour et de nuit, la face Nord de Juliau. Et comme toujours, le principe vaut dans la durée, la persévérance : forcé d’aller toujours au-delà de ce que l’on a déjà dit, ou de changer un peu l’angle, s’ouvrir le regard pour faire rentrer ce que l’on n’avait pas vu d’abord, ouvrir la langue en symétrie. La question demeurera de savoir si l’on peut dire la chose, les trajets du regard ou si toujours cela échappe derrière les mots. « Les yeux vont vers la colline » tenter de « toucher au visage venu des grands fonds/à la ressemblance d’avant la distinction », mais « (ils) vont avec le langage et c’est l’éloignement qu’ils étreignent ». On se retrouve dans l’expérience rapportée par Pesquès, touchant à ces mêmes impressions. Forcément, tentation est grande de reprendre le cheminement : La face nord de Juliau (1988), la face nord de Juliau, deux (1997)…

_

Lu La part des nuages de Thomas Vinau (Editions Alma, 16€). Attraper de petites choses avec désinvolture, sans le romanesque des grandes fresques, les plongées et les hauteurs de la psychologie, de la philosophie, bref cueillir ce qui est à portée de main et que nous avons tous en partage. Famille séparée, elle qui a pris le virage pour se refaire une vie, lui qui sombre, les gardes alternées, le boulot qui emmerde, tout ce de quoi on voudrait un jour se défaire d’obligations, bien sûr que la figure de Joseph avec son fils Noé, sa tortue, sa cabane dans le jardin, la voisine qui joue de la flute à la fenêtre c’est le double de pas mal d’entre nous. On ne sait pas bien s’il est l’archétype de notre génération ou si c’est l’inverse, que nous sommes devenus par la force des choses des archétypes de cette figure littéraire d’antihéros ordinaire sympathique et paumé entre ses rêves et la réalité.

_

Lu Plein la vue de Marc Molk (Editions Wildproject, 12€). Suite de brefs textes libres sur une série de tableaux tantôt contemporains, tantôt anciens, souvent peu connus du grand public et quelques fois peu connus tout court. L’auteur prend le parti de la subjectivité décomplexée, esquissant ce que lui évoque telle ou telle image d’une manière un peu désinvolte et débridée, à la manière d’une conversation légère, mêlant quelques commentaires historiques et digressions autobiographiques un peu baroques. Rarement de réelles plongées dans le sujet : ce qui demanderait développement, précision est systématiquement évacué sur le mode un peu badin du « j’aurais pu parler de… », ou « je ne développerais pas… », le texte file, la visite se fait au pas de course. Le ton se fait trop souvent à mon goût racoleur ou rhétorique, affirmant tout à la fois la revendication d’une singularité de goût à la manière d’un initiateur ou d’un esthète éclaireur des foules et une volonté d’être cool, léger, décadent, un peu vulgaire, un peu sexy. Derrière une apparence pédagogique, c’est l’ego qui mène la barque et bientôt, au milieu de ces toiles qui forment son panthéon personnel, l’auteur consacre une note à une de ses propres peintures. Il n’est d’ailleurs tout du long jamais question d’autre chose que d’étaler en trente tableaux ses goûts personnels, son regard, ses obsessions, les divagations qu’ils lui inspirent. Drôle d’objet au final, qui laisse fatalement sur sa faim et écoeure malgré tout par cette familiarité un peu surjouée, démago où l’auteur semble tout le long mimer la conversation mais s’écoute parler, rouler des mécaniques (jusqu’à l’inscription oblique en couverture : inclus « préface de Léonard de Vinci ». Quand on s’attend à découvrir des œuvres, lires quelques anecdotes éclairantes, un regard neuf, libéral, on est un peu déçu, forcément (pardon pour l’auteur). On se demande où on en est de cette multitude de voix accédant au chapitre, chacun ayant son mot à dire, ce que ça dit des rapports sociaux, du rapport à soi, du quart d’heure de gloire revendiqué qu’apercevait Warhol. On se demande lesquels on aurait choisis dans son musée imaginaire, des trente tableaux.

0 commentaires