« Toutes les choses reviennent éternellement, et nous-même avec elles. »

Nietzsche

« Ce n’est pas vrai que l’histoire commence ou s’achève – elle passe, voilà tout, devant les yeux des hommes, des femmes, qui ne songent qu’à la saisir, et c’est elle qui les prend.»

Maïsetti

Creuser la terre peut-être, comme lire ou fouiller au plus profond des rêves et jusqu’où on enfoui pour soi-même son propre savoir sont une seule et même chose. On y découvre que le monde commence avant soi. Et que sous celui qu’on découvre en est tassé un précédent, et un autre encore, chacun se bâtissant sur le rêve de l’autre c’est-à-dire sur sa gloire et sur sa ruine.

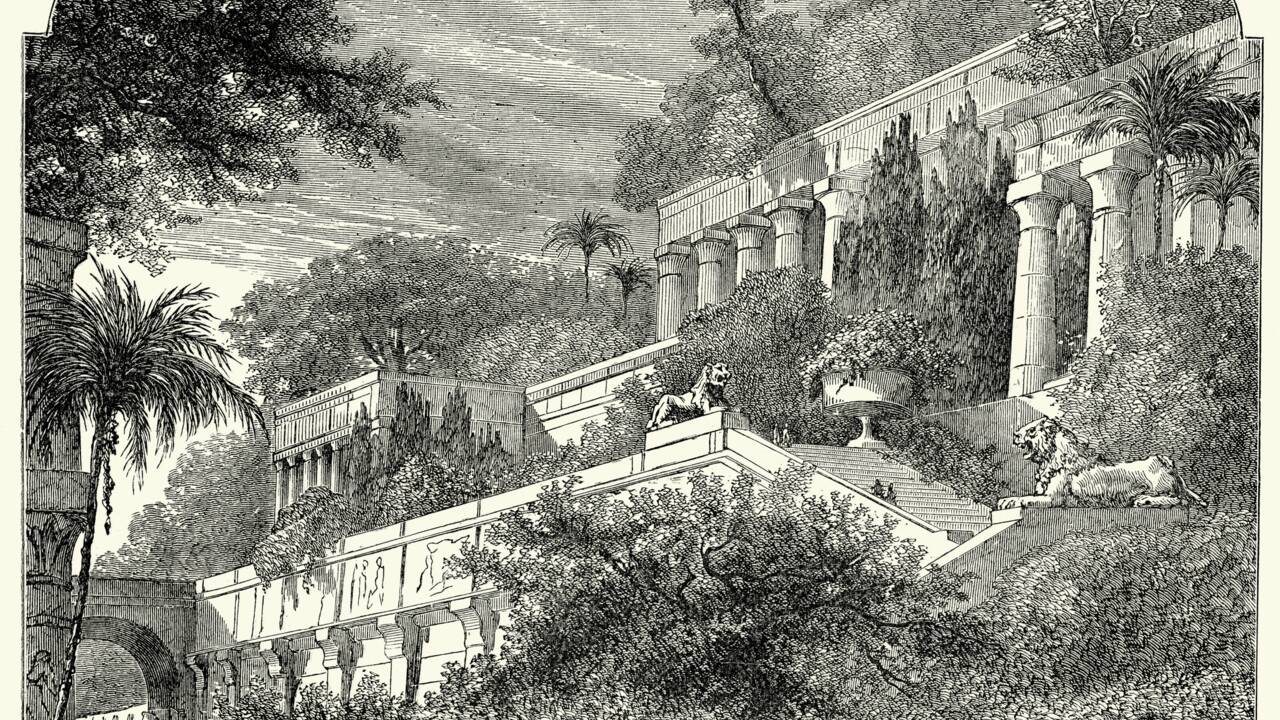

Ces mondes sont autant faits de tessons, de pierres, que d’inscriptions indéchiffrables et de légendes, paroles comme portées par le vent. Le désir n’est-il pas lui-même un récit qui cherche sa forme, une forme sinueuse d’intuition avide de se formuler ? Ainsi des empires se sont écrits à même les plaines où ils se sont bâtis, à même les corps, dans le sang, les conquêtes, les violences, à même le délire qui faisait miroiter en rêve des cités d’or et dans les langues qui s’inventaient pour eux, dans les rites et les récits qui, comme tombeaux, stèles, temples et palais semblent s’être édifiés sur leur propre ruine comme les premiers récits qui s’inscrivirent en marge des tenues de comptes et contrats dans la pierre ou dans l’argile s’appuient sur leur propre ruine, s’édifient dans un temps d’après. Et aujourd’hui encore : « Raconter l’histoire de Babylone revient à raconter inlassablement la même histoire toujours recommencée : celle du désir de la voir tomber pour que se lèvent dans cette contre-histoire des ruines, les forces qui rendraient possibles d’autres mondes. »

On sait près de nous un Hilter rêvant son empire sur le modèle de la ruine antique et exigeant de l’architecture du Reich confiée à Albert Speer qu’elle soit conçue pour faire de belles ruines. Est-ce tout l’orgueil que l’on a ? Une vie, comme un rêve agité, serait le prétexte, littéralement, d’une épitaphe édifiante. Son véritable horizon serait l’élaboration d’un récit qui se transmettrait après soi et qui constituerait pierre à pierre la matière même de l’histoire.

Ainsi de Sargon d’Akkad la figure se dresse plus de quatre mille trois cent ans après que l’être de chair qui s’en était coiffé soit mort et enterré. De son nom il ne restera que celui qu’il s’était donné : « roi légitime » et de sa vie ce roman historique auquel il voulut faire croire et qu’on dirait aujourd’hui propagande puisque tout ceci visait d’abord à consolider son autorité en la fondant sur un ordre naturel à force de séductions. Il fallait que son pouvoir soit fondé sur une prophétie, sur un retournement des choses qui distinguait du temps d’avant, avec l’assentiment du peuple. Était-ce là, à cet instant que s’inventait une rhétorique qui se perpétua avec succès jusqu’à nous ? L’homme du peuple, le héros dont la vie était marquée du sceau du destin, cela plût assez pour servir de motif à travers les âges.

« Sargon, le puissant roi, roi d’Akkd, c’est moi.

Ma mère était une changeante, mon père je ne l’ai pas connu.

Le ou les frères de mon père aimaient les collines.

Ma ville est Azupiranu, située sur les rives de l’Euphrate.

Ma mère changeante m’a conçu, elle m’a enfanté en secret.

Elle m’a mis dans un panier de joncs, elle a scellé mon couvercle avec du bitume.

Mon couvercle.

Elle m’a jeté dans le fleuve qui ne s’est pas élevé au-dessus de moi,

Le fleuve m’a porté et m’a amené à Akki, le tireur d’eau.

Akki, le tireur d’eau.

Akki, le tireur d’eau, me souleva alors qu’ il trempait son

aiguière.

Akki, le tireur d’eau, m’a pris comme fils

(et) m’a élevé.

Akki, le tireur d’eau, m’a nommé jardinier,

Alors que j’étais jardinier, Ishtar m’a accordé son amour,

Et pendant quatre ans [ … ] j’ai exercé la royauté,

J’ai gouverné le [peuple] à tête noire, j’ai gouverné;

J’ai conquis de puissantes montagnes avec des haches d’airain…

J’ai escaladé les chaînes supérieures,

J’ai parcouru les chaînes inférieures,

J’ai fait trois fois le tour de la mer.

J’ai capturé Dilmun, de mes propres mains (…) »

On dit aujourd’hui que le récit appartient à un genre littéraire : la littérature mésopotamienne naru.

Plus tard on écrivit à partir de lui l’histoire de Moïse, de Romulus. Comme le déluge biblique est une réécriture de celui que l’on lit sur les tablettes qui racontent l’histoire d’un autre roi légendaire, Gilgamesh.

Éternel retour nietzschéen : « — Que serait-ce si, de jour ou de nuit, un démon te suivait une fois dans la plus solitaire de tes solitudes et te disait : « Cette vie, telle que tu la vis actuellement, telle que tu l’as vécue, il faudra que tu la revives encore une fois, et une quantité innombrable de fois ; et il n’y aura en elle rien de nouveau, au contraire ! […] » »

Oui, les empires s’édifient les uns sur la ruine et la légende des autres. Et pour bonne part sans doute nous sommes pris encore dans ces rêves que nous poursuivons et dont Freud décrivit les pulsions mêlées empruntant ces vieux mots d’Éros et Thanatos.

Est-ce simple coïncidence s’il y a quelques six mille ans sur les plaines fertiles du Tigre et de l’Euphrate s’inventèrent conjointement ou presque la ville, l’écriture et les grandes Cités-États soutenues par une organisation politique, une administration élaborées et une agriculture productive qui laissèrent après-elles les noms de leurs légende et, à côté donc des premières comptabilités, des contrats, ces textes où l’histoire se mêle à la fable et à la légende ?

Dans ce babil des pierres concassées, à l’ombre d’Hammourabi et de Nabuchodonosor, de conjonctions entre Akkadiens et Sumériens se cache à demi la Babel mythique et se bredouille – BLBL – ou se confondent comme le fait l’horizon, le ciel et la terre sur les vestiges de Babylone. Bab-ilani, en akkadien serait plus que le temple, « la porte des dieux », le lieu d’un passage ou un seuil ?

« Babylone est ce geste qui dresse la ville et l’écriture d’un seul mouvement comme s’il s’agissait de la même chose arrachée dans la même matière » Longtemps on chercherait en vain dans la terre et les pierres brisées, comme dans le film de Lazmann à peine quelques marques dans l’herbe cernée par la forêt et qui nous bouleversent par ce que l’on sait et les images dont on se souvient des corps squelettiques chargés à la pelleteuse. L’archéologie se soutient aux récits qui l’informent. Les cités se lèvent dans les yeux au milieu de la terre quand on les dit.

Arnaud Maïsetti sait qu’on en est là encore à se chercher du sens – signification et direction – depuis ces fictions qui, à la manière peut-être du portrait que fit la fille du potier Dibutade dans le récit de Pline, cernant d’un trait de charbon l’ombre qui fixerait la figure de celui qui partirait pour ne pas revenir et qui dans cette forme de récit muet que fait la silhouette dessinée (les égyptiens nommaient les peintres « scribes des contours ») sans doute demeurait dans une forme qui n’était ni absence ni présence mais mariage des deux. Oui, « le récit ne se contente pas de raconter une histoire. Il témoigne des formes bizarres que prennent les rêves. »

Ce rêve inapaisé, fiévreux, le Babylone qu’il écrit en restitue le mouvement, dans tout ce qu’il conjugue, rejouant ce mélange de faits et d’inventions, scrupules de l’historien, souffle épique, fables, mythologies, puisque tout est indémêlable. « L’épopée court d’une tablette à l’autre et d’une région du monde à l’autre, entre les mains des poètes et sur les lèvres de tous, le chant est une rumeur qui gonfle, porte la poussière soulevée dans sa marche part le voyageur qui la transmet. » Et l’épopée de Gilgamesh telle qu’on peut en lire les versions aujourd’hui exhumées de Ninive ou d’ailleurs ressemble à nos romans, nos séries télévisées, aux tragédies antiques, à Shakespeare, à l’Iliade et à l’Odyssée, à la Bible (on se souvient encore d’Hiltler se voyant dans ses massacres et ses crimes, son délire comme à son grand oeuvre, metteur en scène et scénariste d’un film) : elle anime sous nos yeux, sur la scène de la conscience, ces élans, ces doutes, ces dilemmes, ces tourments, ces passions, l’amour, la mort, la gloire et la tristesse, exploits et limites, et à l’intérieur encore, en gigogne, ces récits qui sous forme de rêve disent les choses sans les dire, tout cela qui fait le tissu de nos vies. La matrice en somme de notre monde dans ce qui le tisse. Cette matrice, ce monde on peut bien lui donner le nom de Babylone et lui donner cette forme que les siècles ont forgés depuis les premières traces au sol, les empreintes laissées aux parois des grottes en passant par les tablettes d’argile ou de cire, les stèles de pierre et même la formes des villes, des pays, les cartes et portulans, les rouleaux, les codex, le mouvement des mains qui accompagne la parole, un livre. Une autobiographie de Babylone dans les récits que par nous elle fait d’elle-même.

Arnaud Maïsetti, Babylone, éditions L’arbre vengeur, 2025.

0 commentaires