« L’œuvre d’art est tout entière son corps et n’a pas d’âme en plus du corps : elle n’est pas un symbole, car elle ne représente qu’elle-même, elle n’a pas non plus une signification qui la transcende, car sa réalité sensible même est sa signification. »

Luigi Pareyson

Ce qui échappe, ce qui semble fortuit, gratuit, arbitraire, anecdotique, et qui pourtant s’est frayé un chemin et maintenant insiste comme le ferait un soupçon, une ombre. Cela aussi il faut le reconnaître et lui donner raison. Tellement de choses traversent l’esprit, y laissent s’estomper un sillage, se frôlent, se percutent parfois ou s’accordent, s’agrègent. Tout un système solaire avec ses mouvements d’orbites, ses comètes et autres météores se consumant dans l’atmosphère.

Il y a des affirmations franches dans ces insinuations, qui se fichent que leurs raisons vous soient intelligibles ou pas, ou se disent dans le langage courant, ou de brandir des arguments pour se justifier. S’insinuer est leur modalité d’existence et cela ne les rend pas moins solides que les idées taillées dans un tronc épais ou bâties en déposant les unes sur les autres de lourdes pierres jointées au mortier.

Et si malgré tout je tente de les expliciter, un peu bêtement, un peu vainement, sous les pressions du langage et de la raison cartésienne, elles existent pleinement dans le lieu où elles se réalisent physiquement. Dans la toile que je peins actuellement. Ou qui se peint dans ce que l’on pourrait dire un délire de la sorte de ceux qui se font dans les rêves. Au caprice de nécessités obscures.

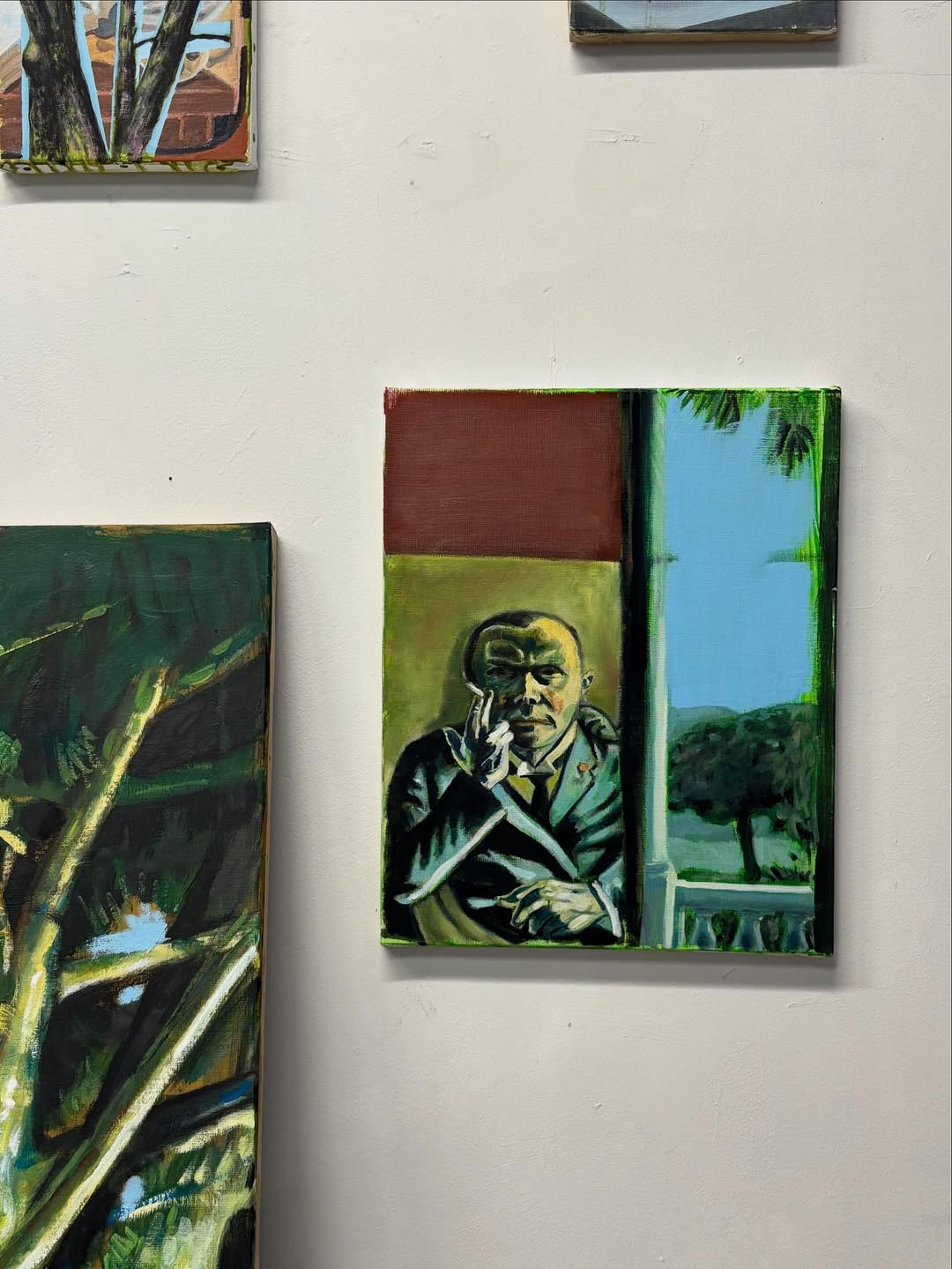

Cet autoportrait de Beckmann dont je croise une reproduction en noir et blanc et qui, sans me donner d’explication, me retient avec plus d’insistance qu’il ne l’a jamais fait auparavant. L’artiste, frontal, frondeur, qui cloue ses yeux dans les vôtres, une cigarette entre l’index et le majeur, la main levée devant le visage et qui lui mange la joue (il y a tant d’autoportraits où il se représente cigarette à la main que ça en devient comme chez Philip Guston un attribut à la façon des regalias). Insinuant une désinvolture qui augmente d’autant cet affront manifeste qu’incarne la modernité dans ces années 20 en Allemagne, sauvage, primitive, outrancière et d’un raffinement presque dandy simultanément qu’on y lira bientôt les stigmates d’une dégénérescence (entartete kunst). Témoignage aussi de cette conquête que fut celle de l’artiste libéral, affranchi et fier génie qui entend regarder droit, sans ciller, la calme tempête en quoi consiste l’aventure créatrice. De la morgue et des tourments de celui qui se tient droit comme on verrait Dieu lui-même, ou rejoue dans une mansarde lépreuse, devant une nième chope de bière, le sacrifice du Christ (a-t-il en tête ce portrait que Dürer fait de lui-même en 1500 sur lequel il inscrit lisiblement « Moi, Albrecht Dürer de Nuremberg, me suis peint à l’âge de 28 ans avec des couleurs éternelles. » ?).

Le portrait, je le voyais comme adossé à un mur, placardé comme une affiche, et redoublant cette frontalité. Oui, je voyais quelque chose comme un paysage barré brutalement par la frontalité d’un mur sur lequel ou depuis lequel un visage fièrement nous ferait face. Un visage dont toute la volonté qui le porte affleure, nous confrontant.

Et bien sûr, c’est le tableau comme objet, plan, pan, mur aussi qui se lirait dessous, confondant, superposant la représentation et la réalité concrète de la toile. C’est bête à dire : un tableau peint sur un tableau comme s’il était peint sur un mur. Le tableau (portrait) ayant déjà quelque chose d’un mur donnant du front. Et le tableau (toile) étant un avatar mobile du mur qui s’y retrouverait plus tard cloué comme le visage s’y trouvait cloué.

Oui, l’attention qui avait était la mienne tournait autour de ça, je l’avais senti intuitivement. Une forme d’adéquation qui faisait argument et me demandait de reproduire là sur la toile, où la représentation se confondait à la surface, l’autoportrait de Beckmann. Et qui bientôt me mettrait en face de ce regard que le peintre avait su par une sorte de sortilège y déposer vivant pour que sur la page d’un catalogue même il vous regarde encore, longtemps après sa mort, comme le font les portraits du Fayoum.

La fenêtre sur la droite s’était imposée ensuite. D’abord pour creuser l’espace et, par contraste, porter le visage de Beckmann au plus près de soi encore, sans qu’on puisse lui échapper, comme s’il devait surgir continuellement, nous apostropher, nous héler. Et parce que c’était cette dualité du tableau qui se jouait là, comme de toujours ; le fait d’être à la fois un mur et une fenêtre ou, pour le dire en un mot contractant l’oxymore, un écran : opaque masque et surface de projection.

Le reste est affaire d’ajustements, de rapports de tons, de masses, de lignes. Une façon de ficeler un paquet.

J’aurais pu me passer de dire tout ça. M’abstenir de ce laborieux travail de prise de conscience et de verbalisation qui, pour tout dire, trahi et simplifie ce qui se fait de manière à peu près somnambulique. Ça n’ajoute rien. Le tableau est fait. Patchwork, montage, sorte de mot-valise, contraction autonome désormais qui ne demande ni qu’on l’aime, ni qu’on le comprenne et qui simplement s’épanouit dans la lumière et dans sa forme à lui, son mouvement à lui ainsi que font les plantes.

0 commentaires