Quand on pénétrait dans l’atelier de Bouguereau en 1892, on pouvait voir le maitre entouré de ses nombreux élèves, attaché à reproduire pour la troisième fois avec exactitude ce tableau qui avait rencontré un vif succès au Salon et qu’il vendait ainsi plusieurs fois, se plagiant à loisir dans des mises en scène charmantes puisque le public aimait. Comme une mise en abîme et dans des formats plus modestes, les élèves apprenaient en copiant à leur tour le maître en temps réel, accompagnant les étapes, reprenant avec plus ou moins d’adresse les teintes et les contours. Dupliquer une oeuvre était autant commercial que pédagogique. Et fastidieux, à toute fin, quoi qu’on veuille s’y accorder. Cela d’ailleurs, Matisse ne le pouvait pas, qui évoque l’anecdote pour dire comment s’engageait son parcours, n’entendant rien céder à la recherche passionnée et à ses moyens neufs. On connaît la suite, la rencontre avec Moreau dont il intègre l’atelier qui, lui, n’impose rien de si étroit, s’enthousiasme des voies propres de chacun et conseille d’aller au Louvre souvent. On y copie aussi d’ailleurs, tant pour étudier les maitres que parce que le gouvernement en achète à l’époque les répliques, je ne sais trop dans quel but d’ailleurs.

D’autres peintres, sans qu’on puisse une seconde les soupçonner d’académisme, se sont copiés eux-mêmes jusqu’à produire plusieurs exemplaires d’une même composition quand on aurait cru plutôt que chaque œuvre, unique en sa fulgurance, brillait d’être unique. C’est le cas, entre autres, d’Edward Munch dont on connaît cinq versions du fameux cri, réalisées entre 1893 et 1910 et qui n’aura eu de cesse au long de sa vie de reprendre des thèmes et des figures comme une palette de motifs.

Le cri, on en a tellement vu de reproductions et même de parodies qu’on en perd même l’idée d’un original et, comme du portrait de Guevara, on vit au quotidien son ubiquité multi support dans la reproduction mécanique qu’aura théorisé Walter Benjamin. On n’aura peut-être même pas remarqué qu’il y avait plusieurs Cri derrière cette explosion médiatique dont c’est après tout habituel de constater la fidélité aléatoire au niveau de la définition et des couleurs. Quatre si l’on enlève la gravure ; deux si l’on enlève les pastels, variant trop peu pour que l’on puisse parler de changements motivés par la recherche.

Le tableau que l’on reconnaît comme l’icone première, mise en forme de ce sentiment spécial alors que Munch rentrait au soir, laissant ses amis pour contempler les rougeoiements du soleil sur les fjords, c’est celui de 1893(musée national d’Oslo), peint à tempera sur carton (il est amusant de remarquer au passage que de l’anecdote elle-même, Munch donnera plusieurs versions). A la différence de L’Angoisse qui le place face à la toile en position de spectateur, le Cri se construit sous le mode du souvenir ou du rêve, l’artiste s’y voyant lui même en étranger lui faire face en une image. Il fait parti de ces tableaux mythiques en ce qu’il exprime en une image saisissante un sentiment particulier dont on a tous un souvenir personnel bien qu’informulé et que l’image reconvoque et fixe, pousse à la puissance. Il est une allégorie expressive d’une forme de sublime dans son effrayante fascination. Aujourd’hui, pour tous, une sorte de fulgurance.

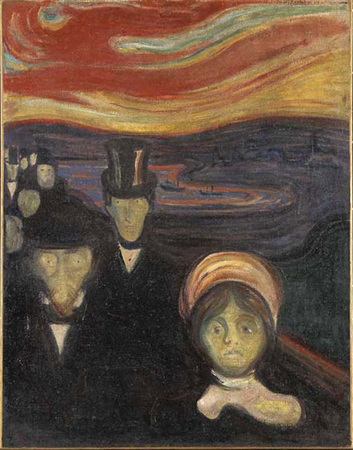

En réalité, le tableau n’est pas toujours pour le peintre une histoire qu’il achève et dont il se débarrasse en l’objectivant sur la toile et chez Munch on parlera volontiers de retour obsédant. Quand, en 1892, Bouguereau peint donc Le Guépier avec amours papillonnants autour d’un corps glacé, Edward Munch Peint Soirée sur l’avenue K. Johan, puis Désespoir. Dans le premier, qui évoque un peu le café nocturne de Van Gogh, on retrouve cette utilisation expressive de la perspective creusant la représentation vers un fond obscur et confus tandis que les visages viennent au devant, très près, plaquer leurs faces hagardes, exsangues, hallucinées. Le second, esquisse déjà la composition du fameux Cri à venir, le pont, le ciel rouge par dessus les berges ondulant, les deux personnages en costume à l’arrière plan et celui qui, devant, regarde pour l’instant vers le paysage, de profil. L’anecdote est là, mais le sentiment s’estompe dans une tristesse, une mélancolie vague. Il lui manque encore la radicalité du déséquilibre, la face qui se plante en vous avec ses airs de crâne décharné. En 1894, Anxiété reprend la composition générale du Cri, le peuplant de silhouettes qui vous dévisagent et vous acculent comme dans un cauchemar des zombis. La même année, une seconde version de Désespoir s’adjoint à cette « nébuleuse du Cri », en faisant une synthèse des deux tableaux. En 1895, une lithographie du Cri vient compléter l’ensemble. Version commerciale sans doute, en permettant la diffusion mais à laquelle les contraintes du médium amène ses qualités propres. Il n’en existe que peu de tirages, la pierre ayant été brisée, dont certains parfois rehaussés de couleurs à la main. Un pastel date également de cette époque, confié à un voisin et ami et qui se justifie sans doute d’être un cadeau, une « copie originale » consentie à celui qui devait apprécier la toile. En 1891, Jeunes filles sur la jetée évoque à nouveau la contemplation des étendues d’eau, accoudé au garde corps. Là aussi, les versions se multiplient : peut-être quatre peintures et deux estampes au moins à ce que j’ai pu apercevoir dans diverses expositions, le thème trainant jusqu’en 1918. En 1905, la dépression l’accable, tourmenté par un sentiment de tragique et par son angoisse devant un monde qui l’inquiète et le décourage alors même qu’il acquière à l’époque une certaine notoriété ; sentiments qui ne le quittent pas depuis l’enfance, la mort de sa mère, de sa sœur, de son père enfin et qui lui font dire : « la maladie, la folie et la mort sont des anges noirs qui ont veillé mon berceau et accompagné toute ma vie ». En 1908, des crises de paranoïa, le sentiment d’être sans cesse suivi, objet d’espionnage, l’entrainent à être brièvement interné. En 1910, une ultime version du Cri à tempera sur bois (musée Munch, Oslo) vient clore l’ensemble, reprenant la composition initiale esquissée au pastel et sur carton en 1893, sans rien n’y apporter.

Expositions Munch, l’anticri à la pinacothèque de Paris et l’oeil moderne au Centre Pompidou, Paris. Image : Edvard Munch, Anxiété, 1884.

0 commentaires