Est-ce du fait de l’incertitude, de l’instabilité auxquelles répondent la plupart des œuvres quand un thème, même vague comme celui de la narration aujourd’hui, voudrait les englober ? Est-ce du fait de la multiplicité des registres, des voix, de la diversité et de la promiscuité ? Du système que génère le monde de l’art lui-même et qui impose à tous des formes des manières, des attitudes et de toujours se montrer à la fois séduisant et insaisissable? Les grandes expositions comme les biennales m’ont souvent dérouté. Et je m’interroge d’autant plus que je me sais relativement averti, disposant d’une certaine expérience de l’art en l’absence de laquelle je n’imagine pas dans quelle incompréhension peuvent être plongés les spectateurs non initiés.

Globalement, l’offre est variée, en terme de formes et de techniques. Sculptures, installations, dessins, peinture, vidéo et projets mixtes, composites. Pour autant, tout semble répondre d’un même fond esthétique, qui est peut-être l’air du temps, remué de variantes. On imagine déjà dans quelques années les livres d’histoire de l’art rassemblant en un chapitre l’état des lieux dans les années 2000. Ne connaissant pas grand monde dans la sélection des artistes (et pour cause, ils sont majoritairement trentenaires), je n’en ai pas pour autant été surpris ni retenu par des expressions singulières. Une nouvelle biennale, toujours un peu différente des précédentes, toujours un peu semblable.

Pour introduire : l’installation cartoonesque de Dan Colen (1979) laissant voir trois figures de dessins animés sculptées dans ce que l’on pourrait imaginer comme leur taille réelle, étendues au sol. Parmi elles, l’autoportrait réaliste de l’artiste lui-même, nu négligemment. Dans le mur, la découpe que l’on identifie comme la synthèse des silhouettes des quatre protagonistes après qu’ils aient traversé le mur à l’occasion d’une course-poursuite animée. Les cimaises du rez-de-chaussée de l’exposition sont d’ailleurs régulièrement percées de découpes analogues signifiant un gag à l’échelle du lieu à la manière des cartoons de Warner. Ça reste un peu sage, éprouvé et l’autoportrait au traitement réaliste qui tranche avec les autres personnages semble un peu trop ostensiblement nu, comme s’il fallait ici contrebalancer l’esthétique lisse du gag par une exhibition un peu provoc.

A proximité : les montages vidéo de Petra Cortright (1986) mêlent en de grandes fresques kitsch végétation luxuriante et bimbos lascives en gifs animés. Ça semble un peu gratuit, pas tout à fait drôle ni vraiment distancié ou critique. On peut néanmoins apprécier la propreté du montage.

Un peu plus loin : là encore il est question de culture populaire et imagerie numérique 3D. Un écran fractionné comme dans certains jeux vidéo réseau donne à voir quatre scènes en images de synthèse tournant autour de rayons de superette, table fournie de victuailles à la manière de vieilles auberges ou tavernes médiévales, aliments divers sans que l’on sache tout à fait ce que Tabor Robak (1986) cherche à dire de ces représentations à cheval entre le kitsch et la sophistication. Sans doute est-ce témoignage du mouvement actuel : on est partagé entre les séductions un peu lassantes de la technique et une critique de notre paysage contemporain qui s’émousse de plus en plus.

En une enfilade de mises en scène similaires affrontant un bureau d’écolier et un mur, Tavares Strachan (1979) raconte l’histoire oubliée de la première femme cosmonaute, Sally Ride. La scénographie est relativement simple, efficace et les images sur plexiglas dépoli, sculptures en plâtre ou néons font montre d’une certaine beauté. Chaque station confrontant bureau d’écolier et cimaise évoque comme un enfant rêve à sa table d’écolier des images vues à la télévision la veille peut-être, ou se laisse pris de vertige par les équations que convoquent la conquête de l’espace, par l’apesanteur, par cette histoire de l’exploration spatiale, ce qu’elle doit peut-être à quelques mythes, histoire de la conquête de l’ouest en Amérique, figure du héros… A la manière du « je me souviens… » de Perec, l’artiste semble remonter le flux de sa mémoire et ses moments déterminants comme pour parvenir à saisir ce qui sous-tend son présent. La grande histoire se mêle toujours à celle qui se laisse croire individuelle.

Dans l’espace central, Fabrice Hyber (1961) déploie une sorte de jardin clos auquel fait face un tableau panoramique semblable à ceux qu’on lui connaît. Si l’univers coloré est assez séduisant, en particulier le chêne aux feuilles roses, les clones verts grossiers qu’il répète depuis 10 ans au moins finissent par lasser et l’ensemble ressemble à un récit dont on voit trop les ficelles pour se laisser conduire. Ses peintures faites de schémas illustrant plus ou moins des réflexions confuses, mêlant signes, mots, dessins sommaires donnent un peu l’impression de géographies factices, esthétiques un peu gratuites, formelles. Elles n’ont pas la vérité, la sincérité des esquisses que l’on fait pour soi-même en travers de carnets sans l’intention d’en faire œuvre.

Côté peinture, se côtoient encore au rez-de-chaussée les grands formats de Thiago Martins de Melo (1981) et d’Erro (1932). Images mêlées, récits visuels saturés de signes.

Avançant encore dans les vastes galeries du rez-de-chaussée on peut voir une imposante sculpture de polystyrène enduit aux vagues airs d’antique : une Psyché ranimée par le baiser de l’Amour, vigoureusement dégauchie à la manière des bois de Baselitz ou des plâtres d’Houseago, des haut-parleurs en guise de visages. La construction est animée d’un mouvement respiratoire, « comme si elle était posée sur la poitrine d’un géant » et de ces visages sonores surgissent des bribes de dialogues ou de souvenirs qui laissent entendre que tout cela a à voir avec les rêves, le sommeil, l’inconscient peut-être.

L’installation qui se trouve à sa droite et que nous devons à Yang Zhen Zhong (1968) contraste visuellement, opposant à l’aspect brut de la précédente un rendu sommaire, plus froid et rigoureux. Il s’agit de la maquette en bois peint de la Cité Impériale, place Tien Anmen, mais fragmentée, de sorte qu’un point de vue centré lui restitue sous le regard une illusoire unité. Sans doute l’interprétation que j’en fait est un peu trop simple, voir simpliste, mais rien ne dit qu’il s’agisse d’autre chose que d’une critique de l’idéologie unificatrice, de cette illusion née d’un point de vue alors que la réalité est plus disjointe, plus troublée.

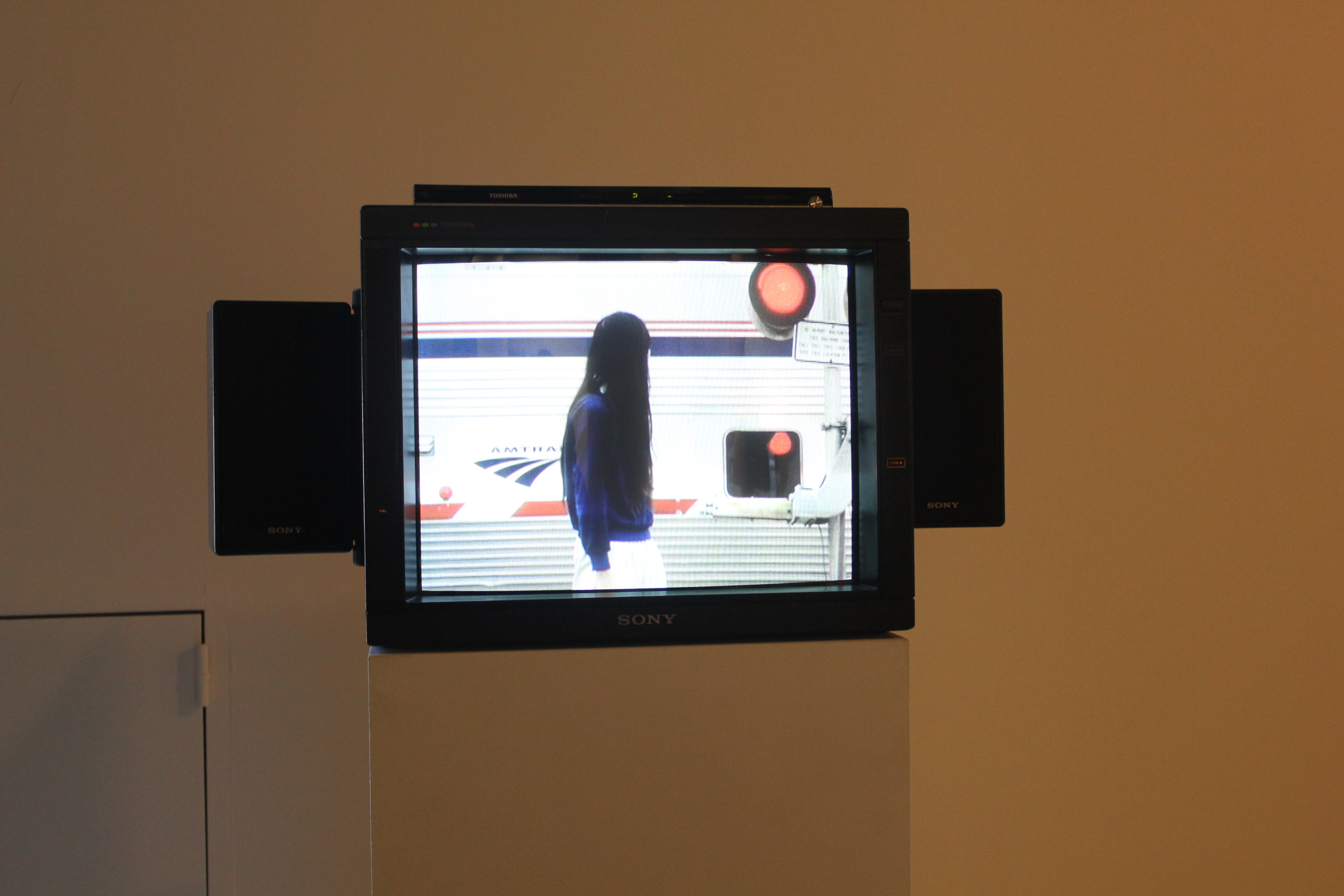

C’est une œuvre plus discrète, située en face de cette mise en scène de l’unité chinoise qui m’aura le plus retenu ici : il s’agit d’une courte vidéo 16 mm réalisée par Laida Lertxundi (1981), à l’occasion d’un voyage entre le Texas et le Nouveau Mexique. Des plans se succèdent, accompagnés de leur bande son à la manière d’un montage bricolé qui ne serait fait qu’à partir de morceaux incertains. Succession de moments visuels, de plans 3/4 ou d’inserts qui donnent l’impression d’un retrait intime, comme au bord de la narration.

Enfin, dans une salle dédiée, à l’extrémité de ce premier niveau et juste avant la cafétéria, une série de vitrines de bois et verre à la manière de celles qu’utilisent les musées d’histoire naturelle déploie « le musée des activités physiques et de la conscience » du collectif Madin Compagny (fondé en 2009 en Chine). Sur des socles de plexiglas détourés en fonction des images et des gestes dont elles témoignent sont présentées des séries d’images analogues puisées dans l’histoire mêlant gestuelle religieuse, sportives et politique pour en signifier les similitudes latentes. Il y a quelque chose d’un Atlas à la Warburg tissant à travers l’histoire et les rites des familles qui témoignent d’une certaine continuité, des dérives formelles à travers l’architecture que pratique Eric Tabuchi. Si le constat n’a rien de très étonnant, il s’en dégage une forme d’absurdité et un certain humour à propos desquels la mise en scène maniériste n’est pas pour rien. On regrette seulement l’aspect anecdotique de la chose en envisageant un recensement plus ambitieux à volonté exhaustive à l’image du projet de Warburg. On y mesurerait la perpétuation vertigineuse, inconsciente de la pensée magique, les déterminismes les traditions qui façonnent nos postures. (…)

0 commentaires