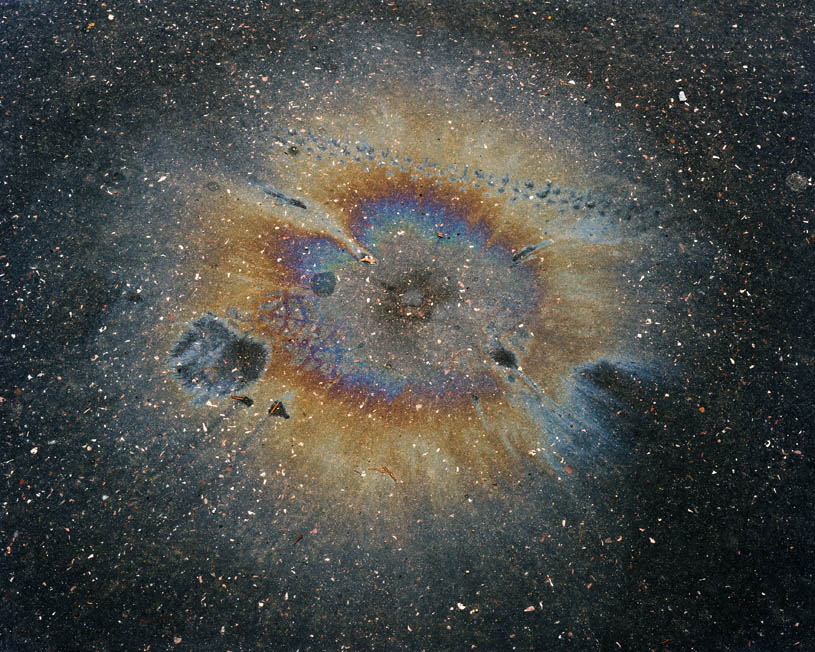

Ceux qui se trainent à pied dans les villes, la tête comme d’une fatigue connaissent ces géographies rugueuses ou lisses, jointées, brossées, sablées, piquées, clairsemés de minuscules éclats de verre scintillant dans la lumière, la constellation sombre, irrégulière des chewing-gums, les mégots roux en dérive, non loin de l’ultime cendre noire qu’ils ont crachés sous un talon, les poussières. Poésie des sols qui vous précipite le regard à la verticale par dessus ces étendues complexes, foisonnantes, mouchetées qu’aura su voir Dubuffet, lui qui aura été attentif comme aucun autre aux rêveries des tâches et des matières. On ne saurait s’y tromper, le sol rejoint le ciel à l’inverse des auspices tracés au ciel que l’on retournait autrefois pour fonder les temples. C’est comme ça qu’une photographie d’Emmanuelle Coqueray découverte sur les murs d’une exposition à Grenoble (cette verticalisation la mettait justement entre deux), oscillait sous le regard, hésitant à se laisser lire comme une auréole d’essence imbibant l’asphalte en une flaque moirée ou comme ces images du ciel, des galaxies ou autres voies lactées que l’on voit dans certains ouvrages spécialisés et dans lesquelles le regard s’absorbe dans une contemplation vertigineuse.

Enfant, j’y glanais quantité de trésors, pièces de métal plus ou moins rouillées, boulons, vis, clous tordus et rondelles. J’en garnissais mes poches sur le chemin de l’école et il n’était pas rare que ce menu attirail, à défaut de faire sonner les portiques, termine, rouillé mais propre, avec quelques reproches et la petite monnaie oubliée au fond des poches dans le filtre de la machine à laver. Désormais, ce sont mes enfants qui ont le soin de déplacer le regard, désignant subitement la lune attardée dans le ciel diurne, le détail clair par lequel se laisse identifier un avion à haute altitude alors que je les croyais attardés aux lambeaux colorés d’un ballon crevé, d’un emballage aux reflets brillants échoués le long des trottoirs, relégués au bas des murs et que je leur répétais deux fois par minute de ne pas toucher -c’est sale !- en allongeant ostensiblement le pas.

Rares sont encore les occasions de se laisser aller au hasard des cartographies imaginaires, la tête en l’air et le nez résolument planté au sol pour voir dériver sous ses pieds le véritable ciel de la ville mais, à me frotter à ces retournements de surfaces, je retrouve dans mon musée imaginaire quelques exemples propres à prolonger mes rêveries péripatéticiennes. Loris Gréaud disposant au plafond des galeries du Palais de Tokyo, à Paris, en 2008, le moulage des empreintes laissées au sol par un feu d’artifice enfoui sous terre. Une façon de mettre en doute notre propre situation dans l’espace. Didier Marcel faisant tableau de moulages de labours et dernièrement du sol d’une plantation de maïs après moisson pour les présenter comme des bas-reliefs monochromes. Ces planisphères qui dressent à l’arrière-plan de nombreux tableaux de Vermeer le visage aérien de l’Europe et des esquisses du monde. Et celui-là qui semble s’esquisser dans un des autoportraits de Rembrandt en de simples cercles accolés qui rappelle le motif qu’emploie Felix Gonzales-Torres pour signifier à la fois le lien, le couple et l’infini. Avons-nous la nostalgie de nos lointaines expériences quadrupèdes pour vouloir dresser le sol sous nos yeux, le redresser comme nous l’avons fait nous-mêmes il y a environ huit millions d’années à l’occasion d’une des phases décisives de notre évolution? Une fascination pour la trace, les dessins des trajets et du temps sur cette grande scène qui s’offre en témoin patient de nos mouvements et nos gestes qui là aussi remonterait à loin, comme inscrite dans le corps ? Cette habitude contractée de lire aux surfaces depuis que nous avons nous-mêmes tracés les premiers signes sous l’éclairage dansant des premières torches ?

Voici quelques-unes des réflexions que je me faisais, rejoignant les quais en direction du bâtiment de la Sucrière après être descendu du tram.

Image : Emmanuelle Coqueray.

0 commentaires