Si le réel nous préexiste et peut d’ailleurs très bien se passer de nos remuements et considérations, le monde nous est subjectif ; et chaque être, par son existence particulière, produit un monde spécifique. Ainsi le monde de la tique, de l’huître, celui du trèfle, du séquoia, celui de la baleine ou des grands singes, du lichen ne se recouvrent au mieux que très partiellement. Tout comme dans une moindre mesure, celui du lapin de clapier s’avère assez éloigné de celui de son cousin multipliant dans les fourrés d’un aéroport qui diffère de la même façon que lui d’un lièvre de Sibérie. Et nous ignorons tout de la vie affective de la puce, de la mélancolie (passagère) du concombre de mer ou des voluptés aquatiques du lamantin à l’heure bleue.

Ce sont des choses qui laissent songeur. En lieu et place du monde et de sa rotondité rassurante, et si je puis dire biblique, commercent une infinité de récits qui se croient panoramiques mais qui ont chacun leur angle et leurs lacunes. Nous nous figurons juchés sur un promontoire, droits et fiers, domptant les difficultés, équipés des lumières de la raison et du pouce préhenseur. Un peu à la manière du voyageur que Caspar David Friedrich campa sur son célèbre tableau, ou d’un dieu juché sur son nuage et contemplant son œuvre en administrateur satisfait. Mais la vérité est que nous pensons, ressentons, appréhendons à notre mesure, selon notre corps, nos sens et le milieu qui nous est favorable. Et encore, selon nos intérêts, à l’image d’un insecte butinant qui n’a d’élan que pour le calice des fleurs qui émergent d’un morne désert et occulte tout le reste.

L’imagination là-dessus fait office de liant, effaçant les lacunes, les omissions, les oublis, suturant les fragments prélevés à l’emporte-pièce ou à l’arrachée pour donner à nos façons cavalières l’élégance d’un mouvement continu et cohérent, naturel.

Le cinéma en somme, qu’on dit inventé par les frères Lumière en 1895, n’est qu’une reconstruction artificielle d’une réalité organique. Ainsi, assister à la projection d’un film est une expérience gigogne. La fiction qui se déroule en un mouvement continu, faisant oublier ses lacunes et ses raccords devient à son tour un pan de réel picoré qu’un chef opérateur réalisateur bricole en temps réel, coupant, insérant des réminiscences et des divagations, modifiant la durée des plans, leur hiérarchie, superposant les pistes son.

Plus tard, le film que vous raconterez sera le vôtre et c’est celui-là qui vous aura touché par autosuggestion à moins que vous vous soyez emmêlé dans les rushs, agacé, où que le visage de l’ouvreuse, d’un voisin de rangée, ait surimprimé toute la séance.

La réalité à vrai dire est une chose très proche d’un film de Godard avec des morceaux d’histoires, des moments, et puis le preneur de son qui officie dans le champ avec ses gestes théâtraux, l’irruption d’une phrase lue dans un livre et qui modifie tout, un peu d’égarement, de jeu, quelque chose qui vous saisit, les murmures de la conscience réflexive. Ceux que l’on appellera Cubistes, travaillèrent dans ce sens, comme les Futuristes dans leur sillage, à accuser la nature composite, fragmentée de l’expérience, mettant en critique l’espace unitaire aristotélicien par lequel le génie florentin à la Renaissance avait fait de l’homme le centre depuis lequel se déployait harmonieusement le monde.

Le spectateur s’apparaît alors comme il est au quotidien sans le savoir, furetant, bricolant, pris par des stimuli, fabriquant pièce à pièce son monde.

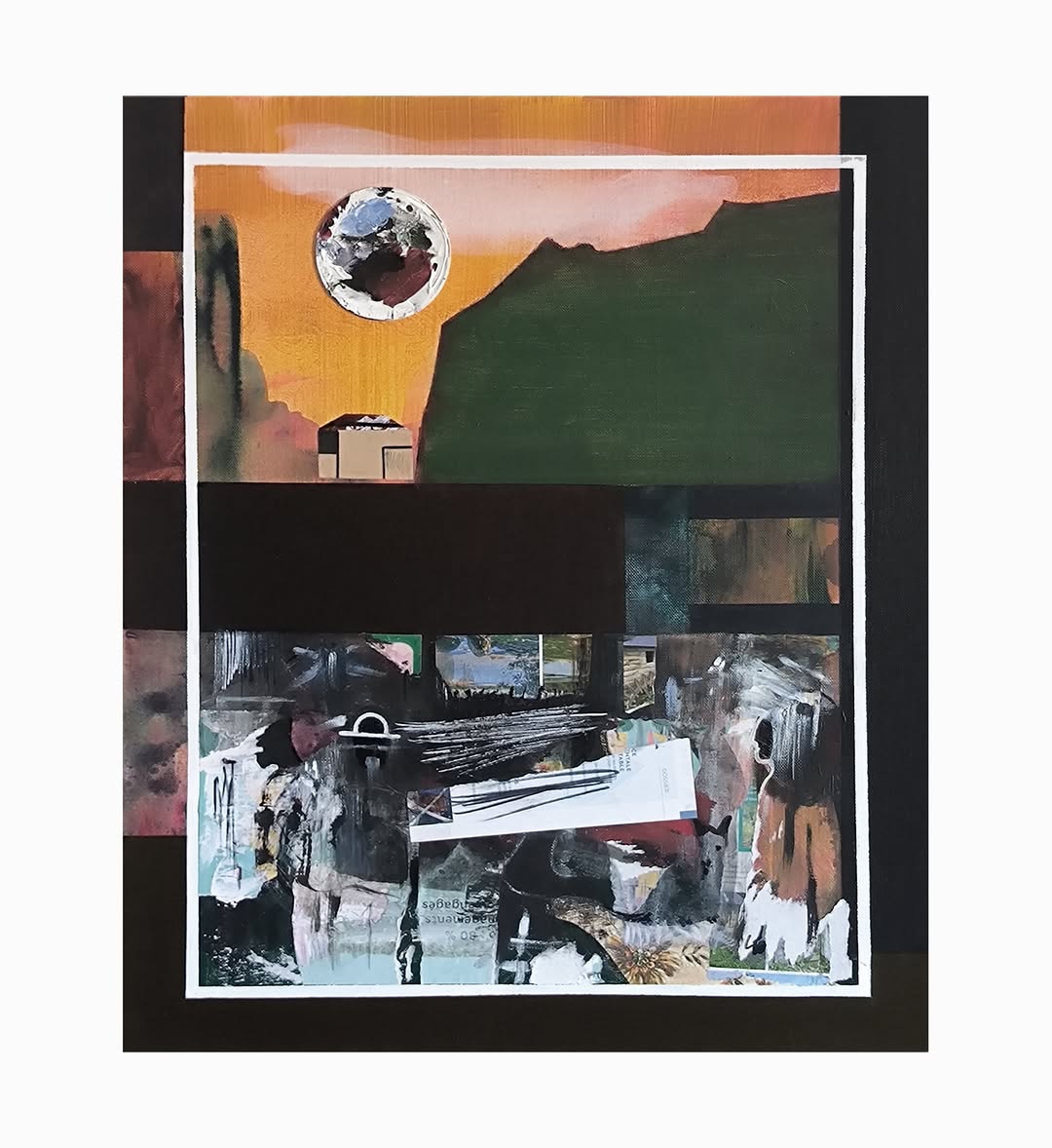

Et c’est curieux à vrai dire comme cela advient. Vous êtes là à votre bureau, des papiers entassés, des choses à faire que vous repoussez aux calendes, les fenêtres compliquant l’écran d’ordinateur d’une profondeur spéciale, feuilletée. Et sur le fil d’actualité où se succèdent des images, un tableau de Marc Leonard : « remue-méninges ». Un diabolique enchevêtrement de cadres, perspectives, dynamiques, tenu et comme unifié par l’architecture de la peinture. Tout l’effarement d’un être prélevant/recevant et assemblant ce qui filtre à travers son tamis et à partir de quoi il théâtralise un monde qui répond à ses rêves, ses hallucinations, ses gestes. Ce film-là vous y piochez vous-même tout subjectivement en croyant objectivement le saisir et vous ricochez à travers en tissant une fiction à vous qui l’intègre et y répond. On n’en sortira sans doute pas, mais on le sait désormais, nous ne savons vivre qu’à l’intérieur de récits dont nous faisons notre monde.

Il est des oiseaux qu’ont dit jardiniers qui construisent leurs nids comme un petit décors fait de pièces rapportées. Peut-être que leur parade nuptiale joue le rôle qu’endossent nos mythes et nos cosmogonies ? Leur chant déjà s’apparente à nos litanies, nos palabres, nos prières, les façons enfantines que nous avons de nous bercer ou de nous tapir au fond de nos rêves.

La plupart du temps ignorent-ils probablement le film qu’ils tournent, mais peut-être ont-ils connu l’équivalant de notre Nouvelle vague ? Qui sait ? L’un entonne La vie l’amour la mort, l’autre répond : ce serait un film ; c’est un film.

Image : Marc Leonard.

0 commentaires