Ce texte a été écrit en mai 2015 à l’invitation de Léa Bismuth pour un dialogue avec les publications de la revue de Georges Bataille, Documents. Il fait écho et emprunte certains passages à un texte non encore publié, Visage, rédigé l’année précédente. Il a été publié par l’URDLA, à Villeurbanne, avec plusieurs planches iconographiques dans le n° spécial de ça presse, pour accompagner l’exposition Documents 1929-2015.

*

« Un élastique dans le dos ou alors une charrette. On serait assis à l’arrière, les jambes pendantes, à l’opposé du sens de la marche. Je ne sais s’il y a d’autres charrettes, si on peut dire qu’elles cheminent en parallèle ou qu’elles croisent notre sillon. Je crois que non. Il y a plutôt des gens à bord de ma charrette, des gens qui clignotent. Leur corps est quelque fois très persistant, translucide à d’autres moments. Parfois ils tombent sur la route dans un bruit assourdissant puis je vois leur corps pétrifié par terre qui s’éloigne. Je crois qu’ils ont le visage tourné vers la terre. Quelquefois, il arrive qu’on les retrouve plus tard, re-clignotant sur la charrette ou se sur-impressionnant au paysage. Mais plus jamais opaques. On roule souvent sur des pierres, quelquefois ce sont des corps qu’on n’avait pas vu tomber avant qu’on ne leur roule dessus et qu’ils nous fassent alors nous taper le cul sur notre siège. Alors le paysage devient flou. Un instant il tremble, on ne distingue plus les contours de rien ».

Alice Popieul, un élastique dans le dos, éditions Moires, 2014.

Il faudrait dire qu’au fond, je n’ai jamais peint à travers façades et fragments de paysages que des mises en tension du regard. Et, paraphrasant Giacometti à propos du Cube : immeubles et arrangements urbains, je les considérais encore comme des têtes – ou des visages, la surface du tableau déjà faisant face. Qu’à « gratter jusqu’à l’os » , ne « conservant que l’immobile, l’immeuble » , il y avait déjà là quelque chose de l’ordre du visage à son extrémité, quelque chose de l’ordre de la mort. Par visage j’entendais alors : ce à quoi l’on bute, ce qui nous dévisage ou retourne le regard comme un gant. Cette insondable masse de présence tournée en image, et qui fait face.

*

Sans doute ne peut-on jamais tout à fait déplier un visage, ni même déplier un masque. Un regard, une absence de regard qui vous regarde encore, c’est toujours un même bloc mangé de nuit.

Une figure close, un visage se dresse au-devant de vous et vous embrasse, épouse tout le champ mental. Son regard excède l’émanation de ses yeux pour, passant par l’expression d’une surface, atteindre la dimension d’un espace. « Le temps tourbillonne alentour, mais lui nous regarde à la fois de très loin et de très près » . Un visage, presque toujours, s’installe dans cette respiration. Un visage semble toujours devoir s’étendre au-delà des contours qui le désignent. Et j’ai pensé alors au Christ pantocrator épousant la voute de l’église, à ces faces se donnant dans des icônes de toute leur surface, à Malevitch en ses extrémités. Au panthéisme de Friedrich dans sa vue matinale du Riesengebrige. J’ai ricoché longuement et continue de me laisser emporter par des images se donnant en cascade. Collection qui n’est pas sans proximités avec celle, mentale, qu’évoque Proust au sujet d’Albertine ; sujet qui sans cesse lui échappe et lui revient en ses diverses apparences, « déesse à plusieurs têtes » , insaisissable en propre, construction cubiste. Car le visage n’est pas seulement une superposition de toutes ses apparences possibles, il les déploie aussi, les diffracte, les disperse.

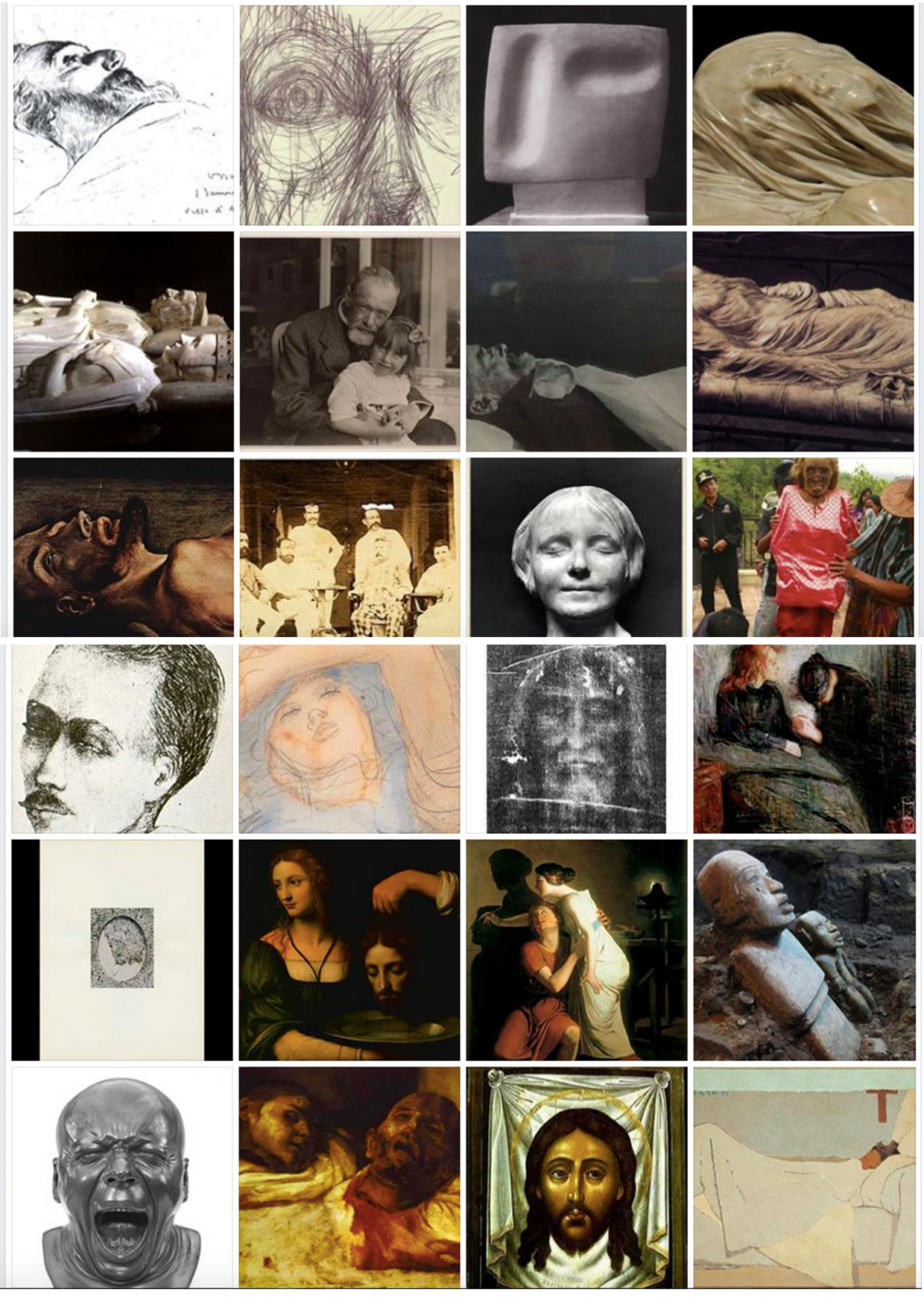

J’ai recensé les images qui avaient déposé en moi, les tableaux forcément, et quelques archives. C’était poser des jalons, des balises. On est tributaires des traces. J’ai buté à celles que l’histoire humaine n’en finissait pas de me fournir. Des légendes, des mythologies aux rites, des pamoisons aux exécutions. J’ai étalé le matériel devant moi sans ordre, au hasard de l’accumulation, comme un panorama, un atlas (quelque chose ici de l’ordre du paysage). Je n’ai pas voulu classer, faire entrer de l’ordre ou rationaliser. Peut-être seulement me situer. Je n’ai pas cherché l’exhaustivité non plus. Je n’ai fait qu’archiver ce qui me passait à portée de main et qui devait bien valoir autant que ce que j’ignorais. De toute façon c’est trop grand. J’ai cherché en écrivant d’abord. Puis en écrivant une liste, convoquant par la mémoire les références, puis un dossier est venu, réceptacles des images sans légendes, sans hiérarchie, lâchées à leur accolement par défaut, comme s’il me fallait, dans un premier temps au moins, échapper aux mots, à l’autorité de la grammaire et aux phrases, se rendre à l’archipel. Me laisser bercer, me créer un milieu. Rien que des échos, des accolements, des juxtapositions. Aucun ordre, ni début ni fin, simplement une étendue se donnant relativement à la fenêtre. Avec l’espoir que dans la proximité non préméditée des images s’éclaire quelque chose. Pourtant, chaque visage clos, ové, mutique en son image, depuis un lointain qui me traverse me répète que je n’ai pas accès à ce qui a lieu. « Des pays sans lieu et des histoires sans chronologie ; des cités, des planètes, des continents, des univers, dont il serait bien impossible de relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce qu’ils n’appartiennent à aucun espace», écrit Michel Foucault. «On ne vit pas dans un espace neutre et blanc ; on ne vit pas, on ne meurt pas, on n’aime pas dans le rectangle d’une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveaux, des marches d’escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d’autres friables, pénétrables, poreuses.»

Je continue de déposer ainsi des images qui racontent le visage, où le visage joue ou vacille. Les multiples apparences de la mort dans le visage ou tout aussi bien les multiples apparences du visage dans la mort. Défilent dans mon esprit des dizaines de têtes, de gorges: les béates et les hystériques de la Salpêtrière, les portraits du Fayoum, l’étude d’Ingres pour Angélique, les portraits troublés de femmes en plein coït d’Antoine d’Agata, d’Araki, visages renversés, quelques visages de Botticelli, celui du printemps par Janmot, une tripotée de masques de toutes époques et de toutes origines, des abattis et des têtes décollées de Géricault, le portrait de Rimbaud par sa sœur alors que son corps est rapatrié sur Marseille que j’avais vu chez un collectionneur, la photographie où on le voit à Aden, Hôtel de l’Univers, la tête sur tige de Giacometti, le portrait de Valentine par Hodler, les portraits de Valentine par Hodler, les expressions grimaçantes de Messerschmidt et comment elles renvoient à Rembrandt, les études physionomiques de Le Brun, les albums de Bertillon, la méduse de Caravage, celle de Dali, la Véronique de Zurbaran, Salomé tenant la tête de Jean-Baptiste, le portrait mortuaire de Proust par Man Ray, 1922, le christ de Mantegna dans son raccourci singulier, le christ au tombeau d’Holbein, quelques transis, le gisant de San Severo en son suaire de marbre, les Amants de Magritte, la tête de pierre dans le bureau de mon père chaussée de bésicles, les cires anatomiques qu’un représentant m’avait offert enfant, Charles V et Jeanne de Bourbon regardant au plafond, là haut, de grands christs byzantins déployés en coupoles, Diderot par Greuze, le portrait du père de Giacometti griffé sur un plan, le grand cube polyèdre, l’enfant malade de Munch, le Casagemas de Picasso, la mère morte par Munch (on ne voit précisément pas la morte), le masque mortuaire de Napoléon, celui de Dante, le dessin que Le Corbusier fit de sa femme, l’inconnue du lac et son sourire de vincien, la monomane de l’envie de Géricault, l’autoportrait d’Artaud et ces autres dessins où il tente de « forcener le subjectile », une tête moaï, un dessin de Giacometti, les yeux creusés, l’allégorie de Dibutade par Suvée, l’autoportrait dans le miroir de Bonnard. La nausée. Ce journaliste décapité par des Djihadistes, sa tête déposée au milieu du dos. Ces bas reliefs narrant la victoire du roi Narmer qui unifia l’Egypte, marquant le début de l’époque dynastique : les corps sont alignés, mains liées dans le dos et disposés entre les jambes chaque tête surmontée d’un pénis coupé. Une momie, un charnier, un masque d’or avec le visage repoussé dans le métal. La représentation de Sapho à Pompéi. Ces momies d’enfants sacrifiés retrouvées intactes dans un des sommets glacés de l’Amérique du Sud. Le désespéré de Courbet. Une tête Jivaro. L’Ophélia de John Everett Millais. Le cri de Rodin. La Méduse de Von Stuck, la Méduse de Rubens. Celle que j’avais vu dans un vieux film, enfant. Mussolini pendu par les pieds. La douleur de Rodin. La tête décollée de Ramsès. La mort de Kadhafi. C’est à n’en pas finir.

Ce qu’il y a de plus terrible c’est cette facilité que l’on a à faire de toute chose un objet, la docilité avec laquelle la mort devient image et histoire, comment l’esprit se tient sauf par un mouvement de recul, par la tournure qu’il impose au regard, par la pensée qu’il met en œuvre quand ce qui s’offre à lui n’est qu’un trou bordé de folie. Je ne sais pas si je parviens à voir quoi que ce soit sinon ces réticences, la fascination, le trouble. La question elle-même m’aveugle. Qu’est-ce que je vois et qu’est-ce que je refuse de voir ou se refuse à ma vue ? Avec quoi est-ce que je m’aveugle ? Les images elles-mêmes jouent ce jeu ambiguë, tournant l’excédence du réel en une réalité manipulable avec laquelle on se fait croire.

Mais ce qui met en mouvement la pensée c’est justement que cela, tout en nous étant signifié dans les images, demeure pour bonne part invisible. Que ce soit retranché ou aveuglant, le fond de la chose semble toujours escamoté par un mouvement d’éclipse : la mort se situe dans un lieu impossible qui ne peut être forcé par aucune phrase, aucun regard et le visage n’est peut-être jamais qu’un état intermédiaire, incertain, entre un regard et un autre bercé par ce lointain.

Ces images semblent me regarder derrière une vite, depuis un espace autre, une temporalité autre. Le son est coupé. Je pense à Derrida s’interrogeant à propos des poissons et de leur expérience du temps, de comment ils endurent le temps qu’on leur fait vivre « derrière cette vitre qui ressemble à la vitre d’une caméra » .

Les images défilent comme autant de témoignages, de voix. Je bute à chacune d’elle puis à l’idée vague qui les rassemble ou par laquelle elles se rejoignent dans mon esprit. Fruit sec, racorni sur sa graine, son noyau jusqu’à cet agrégat, ce caillot qui ne passe pas. Avec quelque chose de sombre qui colle une poignée de cheveux. On voit les crânes surmodelés, une tête de mouton trainée dans la poussière avec le sang séché, les archives de faits divers, les corps comme de pantins et la tête un peu grotesque, incongrue d’être seule au sol, sur le côté, comme un objet. La photographie redouble l’effet. Le reste du corps parfois semble n’être qu’un appendice de cette masse ronde en laquelle se rassemble tout l’être. On pense à Redon.

Ce serait un cube : pareille extrémité. Objet poussé au bout que l’on suit jusque contre le mur où il bute. Bien obligé de déposer la langue. Plus rien à dire. Seulement ce mouvement résiduel dans la tête échauffée. Le visage meure devant nous et mange dans sa nuit sans prise ce qu’il formulait en nous. On voudrait aller chercher au-dedans la trace mais la recherche fabrique ce qu’elle cherche dans du souvenir.

C’est fermé et on est fermé aussi. Est-ce pour cela encore que l’on ne peut s’empêcher d’appréhender malgré son abstraction évidente, ou justement, en raison de cette évidence close, retenue, le Carré noir de Malevitch comme un visage encore, rendu aux limites les plus extrêmes de son infigurabilité, à son opaque excédence toute frontale ? Non plus seulement le reflet qui mène à l’eikon, mais la présence nue en sa désarmante géométrie : Quadrangle noir sur fond blanc. Et la nuit.

Accumulant, compulsant ces dizaines et dizaines d’images qui établissent quelque chose d’un champ lexical du visage et de la mort, un imagier ou encore une fois, un panorama lacunaire, je ne peux que constater qu’aussi proches soient-elles matériellement, je ne peux que les toucher, jamais les atteindre. « Marier, dans la lumière nuptiale de l’évidence, les deux ordres de l’étendue et de la pensée», comme l’envisage Pierre Bergounioux à l’horizon de nos pratiques d’écrire ou de peindre, est au-delà de mes capacités. Le visage, dans un de ses multiples rit du projet, se plie et se déplie, se retourne sur lui-même, disparaît pour réapparaitre ailleurs, autre, semblable. Je n’ai d’autre lieu où me tenir qu’entre silence et parole, objet et étendue, raison et folie et dans cette déchirure vive.

Dans leur passivité d’images troublantes elles me font l’effet des axolotls de Cortazar, comme si leur volonté secrète était « d’arrêter l’espace et le temps par une immobilité pleine d’indifférence » , ou de les rendre, espace et temps, à leur étendue indifférente. Le matériel accumulé déploie à la manière d’une tache d’huile un champ sans perspective, horizon rendu au calme de la grande temporalité. La mort, toujours recommencée. Parfois, à dériver sur Internet j’étais pris de nausée : trop de chairs offertes, de cadavres frais, de morts vrais qui ne se cachaient pas derrière leur image. Une indécence des corps ouverts sur leur intime. De quoi cette nausée était-elle le symptôme ? Marie-Claude Mondzain dit quelque part qu’il y a « des images qui prêtent à penser mais aussi des images qui empêchent de penser ». Je ne percevais plus que la sourde folie, ne recevait plus que l’angoisse, la violence démoralisante de ce qui se joue à deux pas. La peur peut-être, qui ne se dit pas. Ce qu’on occulte ou étouffe d’en faire des informations. Est-ce que je ne fais de même avec ma collection d’images ? Est-ce que je n’essaie pas, à me les rendre familières, d’apaiser, d’apprivoiser quelque chose à la manière d’un vaccin ? A côté de nous des gens meurent dans des circonstances intolérables et que de fait malgré tout on tolère pour pouvoir vivre et penser.

Je reprends les image : le visage comme ce carré d’eau visqueuse animée de reflets où surnagent des feuilles mortes, des brindilles au-dessus la citerne. La réserve de terreur noire en-dessous qu’on n’approche jamais au bord de peur d’y glisser. On dit parfois dans le vertige que le vide vous tire à lui. On se réveille en sueur de rêves de siphon, de parois lisses, de chutes. L’enfer est depuis toujours en notre imaginaire dans les obscures cavités de la terre comme en notre corps même. Dans le noir sous le corps des viscères vous ventousent, vous sucent les pieds, vous digèrent vif. La nuit vous y ferme les yeux, la proximité invisible de l’informe vous répugne, la terre étouffe votre souffle.

La folie est pareille, même obscurité tiède et humide en-dedans.

Le visage tient la surface, couvre l’angoisse. Harponne un cri aux parois du dehors.

M’approchant mentalement c’est un masque, paupières s’ouvrant soudain en un impossible retour, délivrant le regard sur le vide qu’il a intériorisé. Et dans ce face-à-face mental la sensation d’ouvrir la bonde au-dedans du regard. Une aspiration vertigineuse dirigée vers une cavité sombre. Ouverture au noir. Etre saisit par. Médusé. Puis retournement du masque sur soi qui adhère à son propre visage, le saisit, l’enserre, l’étouffe ou l’enclos.

Je pense à ce personnage de Sebald feuilletant un vieil album : « A regarder les photographies qu’il renferme, il me semblait effectivement et il me semble encore aujourd’hui que les morts reviennent ou que nous sommes sur le point de nous fondre en eux » .

Je voulais savoir ce qu’il était possible ou impossible d’atteindre, ce qui se rétractait. Je voulais dessiner son orbe, déployer et rassembler ce visage dans lequel venait déposer la mort. Et il m’a semblé comme l’a noté Claude Lévi-Strauss depuis sa pratique de l’ethnologie que « tout effort pour comprendre détruit l’objet auquel nous nous étions attachés; il réclame un nouvel effort qui l’abolit au profit d’un troisième, et ainsi de suite jusqu’à ce que nous accédions à l’unique présence durable, qui est celle ou s’évanouit la distinction entre le sens et l’absence de sens : la même d’où nous étions partis » . Le visage, la mort qui nous regarde depuis une tête, une pierre dressée, sont comme cet homme auquel bute Lévi-Strauss à toute extrémité : ce qu’il étend est aussi ce qu’il enclôt, ce qu’il manifeste est ce qu’il cèle. Présence brute, entêtante, on vient à lui comme à un bord. J’y ai buté comme à quelque chose de trop près et de trop lointain, de trop vaste et de trop compact. J’ai eu l’impression parfois qu’il m’en était fondamentalement hors de pensée, inatteignable, comme à dire que le regard ou quelque chose de cet ordre était opaque à lui-même. A la fin, il y a des visages et des histoires de visages dans leurs émanations, ce qu’ils s’en vont frotter au-dedans qui accorde le très général au très intime dans une immobilité convulsive et grave. On est au bord, irrémédiablement.

*

JL, mai 2015

0 commentaires