|

| Sean Scully |

|

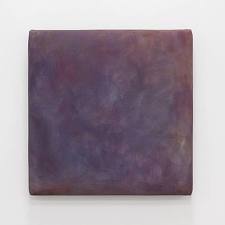

| Lawrence Carroll |

Au fond il s’est toujours agit d’incarnation, de dresser une présence. De manifester l’énigme du monde qui vienne au devant de nous dans ses formes singulières. Les œuvres imposent cette présence ambigüe, à la fois évidente et opaque, comme si elles étaient cachées derrière elles-mêmes, comme si elles étaient tournées vers leur silence. Chaque fois qu’on y revient, la fascination tient ses secrets dans des replis obscurs : l’œuvre se donne toute, nous pouvons voir, toucher ce qui la compose, en recenser les parties, les matériaux. On comprend à peine cette simplicité. On pourrait même dire que c’est ridiculement évident. Des couleurs appliquées sur une toile ou tout autre support, des matériaux assemblés, disposés, des tracés, des formes, des matières. Mais ce relevé anatomique, aussi exhaustif soit-il, ne dit rien : ce qui fait œuvre échappe à tout regard comptable et peut-être même à toute dénomination. On le vérifie parfois quand il s’agit d’en rendre compte : on a beau tenter de raviver pour celui qui ne l’a pas vu la beauté d’un plan dans un film, le caractère émouvant d’une œuvre, les mots que l’on accumule ne font entrevoir la plus part du temps que de l’ordinaire. Au fond, oui, bien souvent le sublime voisine avec le ridicule. Quelques uns s’arrêteront de manière butée à ce peu, jugeant sans doute de l’œuvre de manière très prosaïque en termes de qualités repérables : le soin dans l’application des couleurs, la richesse des teintes et des matières, l’adéquation visuelle entre l’objet représenté et son référent, son « adhérence ». Chez certains il agira à l’inverse, comme un gouffre obsédant, un insondable mystère redoublant la fascination : l’œuvre se dresse comme une figure dans sa vérité nue, excédente, presque incompréhensible.

|

| Antonello de Messine |

C’est loin que remonte cette façon des œuvres dans leur sincérité désarmante, leur franchise, de venir au devant de celui qui les regarde sans pour autant se laisser saisir : Antonello de Messine, vers 1470, a peint une annonciation singulière et poignante. Le fond est noir, l’archange est absent, la vierge esquisse un geste en direction de la surface du tableau tandis que son autre main dans un mouvement de pudeur retient fermé son voile. La parole est peut-être dans le livre ouvert devant elle. Ou peut-être dans le regard que l’on porte sur elle -et qui sait-, qu’elle accuse en retour. Rares sont les œuvres qui mettent en scène un tel rapport d’intimité avec celui qui regarde, qui devient alors une sorte de confident, témoin de la bascule qui s’esquisse en elle. Jusqu’au sentiment de n’exister pleinement que par cette relation. Alors l’image toute entière porte cette ambigüité du geste de la main qui en même temps qu’elle s’avance semble, avec une grâce contenue, toute intériorisée, retenir à distance celui qui voudrait approcher, s’unir. Et on pense, comme l’écrit Rilke, que, quelle que soit son ampleur, le mouvement d’une œuvre, même si cette dernière est d’une étendue infinie, même si sa profondeur est celle du ciel, doit retourner à l’œuvre, « le grand cercle doit se refermer, le cercle de la solitude, où un objet d’art passe ses jours. » Comme si soudainement s’était interposée une vitre. Il y a comme ça dans l’histoire de l’art quelques faces, quelques masques dressant, nues, des présences opaques et seules.

Dans son intense présence matérielle, l’œuvre se rassemble, toute attentive à sa propre profondeur en même temps que, par un mouvement contraire, elle semble s’avancer dans un désir violent de rencontrer le monde, d’échapper à son retrait de chose.

On pense aussi à « la porte de l’enfer » de Rodin, aux corps nombreux, comme convulsés, se précipitant l’un sur l’autre avec impatience tel Dante et Virgile les avaient vu dans la cohue des voluptueux. Aux figures de la monumentale « porte du Paradis » que Ghiberti réalisa pour le baptistère de Florence. Des figures « en bosse presque ronde » qui émerveillèrent Vasari et dont certaines, dans notre souvenir, semblent tendre le coup jusqu’à se décrocher de la masse. Aux portraits-reliefs qu’Yves Klein réalisa de ses amis Nouveaux Réalistes, surgissant bleus de « l’absolu » doré.

|

| Ghiberti, porte du baptistère de Florence. |

|

| Yves Klein, portrait relief. |

Ce qui rassemble les œuvres de Sean Scully, Lawrence Carroll ou Gotthard Graubner, c’est ce décollement de l’image dans l’espace. Ce décollement, doublé de cette infinie patience dont témoignent les objets et qui les fait rejoindre la grande temporalité, impose une présence indicible ; celle-là qui mettait à genoux l’homme jeté au monde, face aux images peintes comme face au Mystère.

Roger

Caillois développe quelque part cette idée que les sculptures de pierres que

certains peuples nordiques ont coutume d’édifier alentour des villages, à

l’approche des berges, pourraient avoir cette vocation de soutenir

numériquement les hommes confrontés aux étendues hostiles, soumis à un

équilibre fragile. D’ailleurs, le nom eskimo qui les désigne (inukshuk)

se laisse traduire par « qui agit en qualité d’homme », ou à peu près. Elles

sont des êtres en plus qui renforcent leur présence, les appuient dans le

théâtre du monde les renvoyant tour à tour au grand vide, à eux-mêmes, au grand

vide tapis en eux-mêmes et qu’ils entrevoient parfois par un regard rentré.

Sans doute est-ce le rôle que tient silencieusement toute œuvre. Celles de

Scully, de Carroll et de Graubner se dressent chacune à leur façon comme des

figures, comme se dressent des menhirs ; les toiles de Scully évoquant par

les rayures une sorte de masque ou de costume habité d’une musique primitive à

la fois brute et élégante tandis que les bas reliefs de Carroll ont la présence

concrète des œuvres de l’arte povera, de Kounellis, de Zorio, de

Calzolari. Quand aux vues des grands

formats matelassés de Gotthard Graubner on pense à l’écran arrondi des

téléviseurs cathodiques lorsque la neige appelait quelque voyage hypnotique,

aux monochromes bleus d’Yves Klein, aux « paysages » de Frédéric

Benrath, au teintes sourdes de Rothko et à ces sensations que l’on cherchait,

s’écrasant les paupières pour voyager au travers le vortex des phosphènes. Car

ici encore l’œuvre s’échappe, son autorité matérielle, concrète, objectile,

servant une creusée du monde au-dedans de soi.

Caillois développe quelque part cette idée que les sculptures de pierres que

certains peuples nordiques ont coutume d’édifier alentour des villages, à

l’approche des berges, pourraient avoir cette vocation de soutenir

numériquement les hommes confrontés aux étendues hostiles, soumis à un

équilibre fragile. D’ailleurs, le nom eskimo qui les désigne (inukshuk)

se laisse traduire par « qui agit en qualité d’homme », ou à peu près. Elles

sont des êtres en plus qui renforcent leur présence, les appuient dans le

théâtre du monde les renvoyant tour à tour au grand vide, à eux-mêmes, au grand

vide tapis en eux-mêmes et qu’ils entrevoient parfois par un regard rentré.

Sans doute est-ce le rôle que tient silencieusement toute œuvre. Celles de

Scully, de Carroll et de Graubner se dressent chacune à leur façon comme des

figures, comme se dressent des menhirs ; les toiles de Scully évoquant par

les rayures une sorte de masque ou de costume habité d’une musique primitive à

la fois brute et élégante tandis que les bas reliefs de Carroll ont la présence

concrète des œuvres de l’arte povera, de Kounellis, de Zorio, de

Calzolari. Quand aux vues des grands

formats matelassés de Gotthard Graubner on pense à l’écran arrondi des

téléviseurs cathodiques lorsque la neige appelait quelque voyage hypnotique,

aux monochromes bleus d’Yves Klein, aux « paysages » de Frédéric

Benrath, au teintes sourdes de Rothko et à ces sensations que l’on cherchait,

s’écrasant les paupières pour voyager au travers le vortex des phosphènes. Car

ici encore l’œuvre s’échappe, son autorité matérielle, concrète, objectile,

servant une creusée du monde au-dedans de soi.

|

| Le mythe de Dibutade par Suvée. |

Pline avait évoqué la naissance

du portrait par le mythe de Dibutade : c’est la fille du potier Butadès de

Sicyone qui, voulant garder souvenir de son fiancé, celui-ci devant partir pour

l’étranger, l’avait placé devant le mur de sa chambre, une chandelle à la main,

de manière à ce que sa silhouette s’y projette distinctement. Traçant alors le

contour de l’ombre, elle en matérialisait le souvenir fidèle par lequel elle

pourrait alors convoquer pour elle la figure de l’être aimé. Mais peut-être que

cette découpe plane, à bien y regarder, cernait plus manifestement encore le

vide de l’absence, comme une empreinte le manifeste, ou comme une photographie

porte invariablement une part de deuil, pour que le potier décide de parachever

la chose en modelant le visage selon la forme, en relief. Il avait fallu que

l’image s’épaississe pour manifester une présence. Et d’une manière, prenant

corps, l’image se défaisait du caractère intellectuel du signe pour aborder aux

rivages du sensible.

du portrait par le mythe de Dibutade : c’est la fille du potier Butadès de

Sicyone qui, voulant garder souvenir de son fiancé, celui-ci devant partir pour

l’étranger, l’avait placé devant le mur de sa chambre, une chandelle à la main,

de manière à ce que sa silhouette s’y projette distinctement. Traçant alors le

contour de l’ombre, elle en matérialisait le souvenir fidèle par lequel elle

pourrait alors convoquer pour elle la figure de l’être aimé. Mais peut-être que

cette découpe plane, à bien y regarder, cernait plus manifestement encore le

vide de l’absence, comme une empreinte le manifeste, ou comme une photographie

porte invariablement une part de deuil, pour que le potier décide de parachever

la chose en modelant le visage selon la forme, en relief. Il avait fallu que

l’image s’épaississe pour manifester une présence. Et d’une manière, prenant

corps, l’image se défaisait du caractère intellectuel du signe pour aborder aux

rivages du sensible.

Les œuvres de Scully, Carroll et

Graubner témoignent elles aussi, de cette poussée des images au devant d’elles-mêmes,

quittant les mondes du langage et du signe, du concept, pour venir au plus près

de la voix, du corps, de la matérialité la plus franche. Pour peu on pourrait

dire qu’à la manière de Klein, s’élançant du haut d’un mur en 1960, elles

cherchent à gouter le vide, à aller à la rencontre de l’espace pour en

expérimenter les volumes dans une tension toute physique. Car bien sûr, chaque œuvre

n’est pas en dedans du cadre qu’elle trace, elle à sa « dimension cachée »,

déborde largement l’espace qu’elle habite, répondant par sa présence compacte au

vide qui l’entoure comme un menhir tourne autour de lui le monde.

Graubner témoignent elles aussi, de cette poussée des images au devant d’elles-mêmes,

quittant les mondes du langage et du signe, du concept, pour venir au plus près

de la voix, du corps, de la matérialité la plus franche. Pour peu on pourrait

dire qu’à la manière de Klein, s’élançant du haut d’un mur en 1960, elles

cherchent à gouter le vide, à aller à la rencontre de l’espace pour en

expérimenter les volumes dans une tension toute physique. Car bien sûr, chaque œuvre

n’est pas en dedans du cadre qu’elle trace, elle à sa « dimension cachée »,

déborde largement l’espace qu’elle habite, répondant par sa présence compacte au

vide qui l’entoure comme un menhir tourne autour de lui le monde.

0 commentaires