« Tacet »

C’est par cette indication que John Cage introduit la partition de son célèbre 4’33’’. Le pianiste est à son instrument,

en position d’attente, la salle mobilise un instant son attention à ce qui va surgir du silence ou s’en extraire, puis

s’impatiente. La pièce sera composée de tout ce qui, un peu plus de quatre minutes durant, du plus ordinaire au plus

ténu, viendra troubler ou habiter ce silence relatif, cette attente tendue.

Faire taire l’instrument, installer le silence comme les oracles traçaient au ciel le templum dans lequel le passage

d’un oiseau deviendrait signifiant. Inviter à considérer ce qui disparaît dans l’évidence. Contempler. Retenir le geste,

comme celui de la vierge dans l’annonciation que peignit Antonello de Messine ou dans la grande salle de Lascaux

ces chevaux et ces vaches suspendus dans l’espace et le temps, ou dans le quadrangle noir posé sur un fond blanc,

et tout à la fois le perçant, que peignit Kazimir Malevitch un jour de 1915. C’est aussi la définition qu’Alexander Bain

donna de la pensée : « un geste retenu, une parole ravalée ».

Les paysages ont ceci de commun avec les animaux, dont Rilke évoque le « calme regard » qui semble voir l’ouvert,

qu’ils ne parlent pas. Et même, qu’ils opposent à notre besoin de tout débattre et de tout expliquer, c’est à dire de

tout simplifier et soumettre au logos, un mutisme aussi vertigineux que l’intensité de leur présence. Dans le silence,

dans leur silence, quelque chose s’illimite.

J’ai toujours été incité à aller vers ces marges, à l’écart du tumulte et de l’agora. Là où l’on touche à notre propre

absence. Là où l’évidence impose de considérer calmement chaque chose sans pouvoir plus rien en dire. Hugo von

Hofmannsthal a décrit très finement cette faillite du langage : « un râteau abandonné dans un champ, un chien au

soleil… chacun de ces objets et mille autres semblables sur lesquels l’œil glisse d’ordinaire avec une naturelle indifférence

peut soudain revêtir un caractère émouvant jusqu’au sublime, et que la totalité du vocabulaire m’apparaît

infiniment trop pauvre à exprimer ».

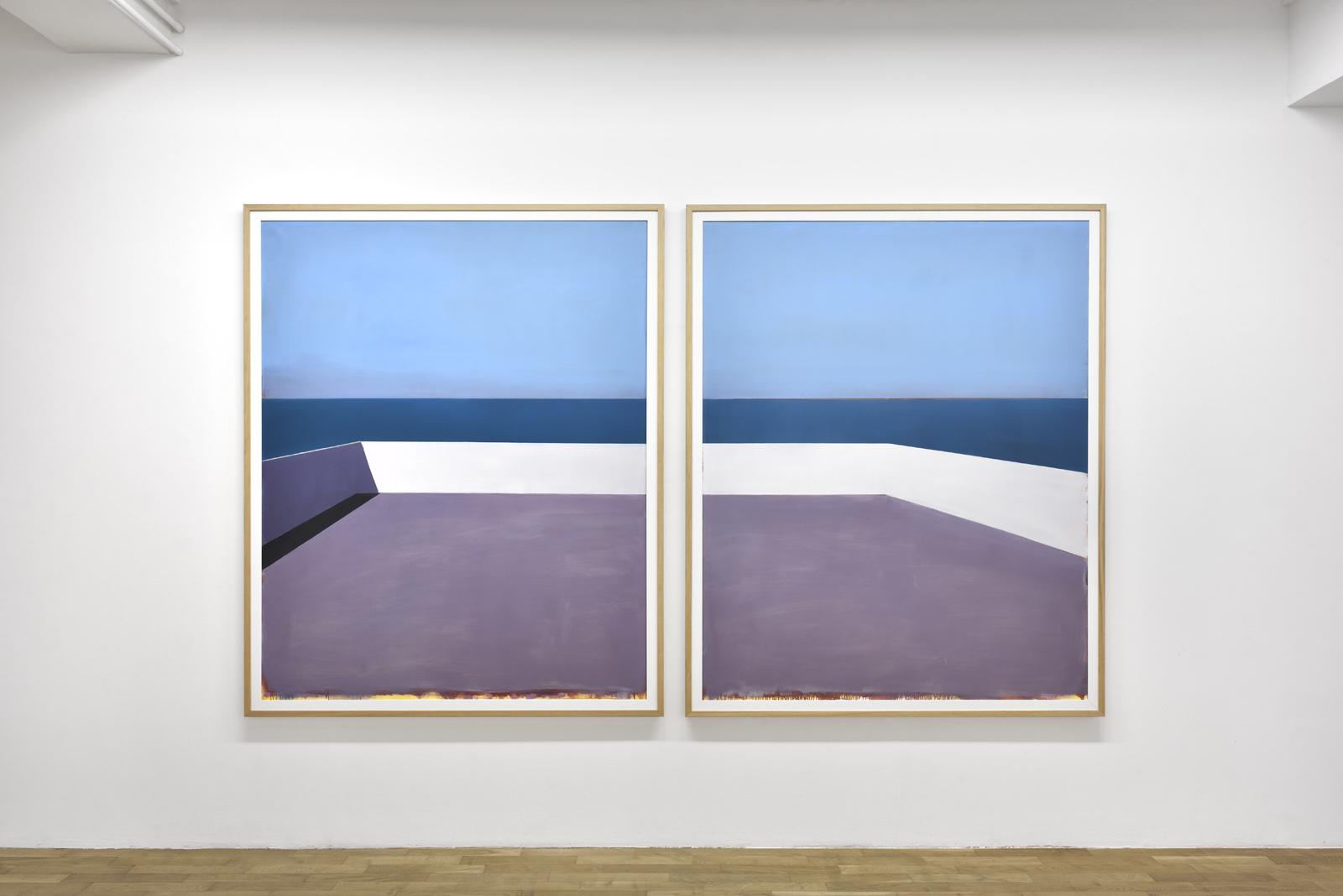

Les toiles et les sculptures récentes poursuivent l’exploration de ces qualités d’espace et de temps qui surgissent

parfois dans l’ordinaire d’un muret ou d’une terrasse, dans les signes muets d’une grille ou d’un appareillage de

pierre, d’une haie d’arbres filtrant le ciel. Quelque soit leur élaboration, chaque pièce de l’exposition semble laisser

« un blanc » comme on dit dans la conversation, immobilisant l’action pour laisser percevoir le lieu nu qui en marque

la mémoire. Nulle action, nul allant, simplement l’opacité contemplative.

Le regard, caressant la surface du visible, parfois s’accroche à un nœud qui échappe à se nommer, levant un lieu

dans l’espace, un seuil peut-être auquel les mots achoppent. Des images taisent les mots en nous, résistent aux

phrases qui voudraient les saisir et ne font jamais qu’en tâter les contours. L’évidence évide ce qu’elle manifeste.

L’exposition voudrait témoigner de quelques-unes de ces images silencieuses découpées dans l’espace du regard,

en être la partition.

C’est par cette indication que John Cage introduit la partition de son célèbre 4’33’’. Le pianiste est à son instrument,

en position d’attente, la salle mobilise un instant son attention à ce qui va surgir du silence ou s’en extraire, puis

s’impatiente. La pièce sera composée de tout ce qui, un peu plus de quatre minutes durant, du plus ordinaire au plus

ténu, viendra troubler ou habiter ce silence relatif, cette attente tendue.

Faire taire l’instrument, installer le silence comme les oracles traçaient au ciel le templum dans lequel le passage

d’un oiseau deviendrait signifiant. Inviter à considérer ce qui disparaît dans l’évidence. Contempler. Retenir le geste,

comme celui de la vierge dans l’annonciation que peignit Antonello de Messine ou dans la grande salle de Lascaux

ces chevaux et ces vaches suspendus dans l’espace et le temps, ou dans le quadrangle noir posé sur un fond blanc,

et tout à la fois le perçant, que peignit Kazimir Malevitch un jour de 1915. C’est aussi la définition qu’Alexander Bain

donna de la pensée : « un geste retenu, une parole ravalée ».

Les paysages ont ceci de commun avec les animaux, dont Rilke évoque le « calme regard » qui semble voir l’ouvert,

qu’ils ne parlent pas. Et même, qu’ils opposent à notre besoin de tout débattre et de tout expliquer, c’est à dire de

tout simplifier et soumettre au logos, un mutisme aussi vertigineux que l’intensité de leur présence. Dans le silence,

dans leur silence, quelque chose s’illimite.

J’ai toujours été incité à aller vers ces marges, à l’écart du tumulte et de l’agora. Là où l’on touche à notre propre

absence. Là où l’évidence impose de considérer calmement chaque chose sans pouvoir plus rien en dire. Hugo von

Hofmannsthal a décrit très finement cette faillite du langage : « un râteau abandonné dans un champ, un chien au

soleil… chacun de ces objets et mille autres semblables sur lesquels l’œil glisse d’ordinaire avec une naturelle indifférence

peut soudain revêtir un caractère émouvant jusqu’au sublime, et que la totalité du vocabulaire m’apparaît

infiniment trop pauvre à exprimer ».

Les toiles et les sculptures récentes poursuivent l’exploration de ces qualités d’espace et de temps qui surgissent

parfois dans l’ordinaire d’un muret ou d’une terrasse, dans les signes muets d’une grille ou d’un appareillage de

pierre, d’une haie d’arbres filtrant le ciel. Quelque soit leur élaboration, chaque pièce de l’exposition semble laisser

« un blanc » comme on dit dans la conversation, immobilisant l’action pour laisser percevoir le lieu nu qui en marque

la mémoire. Nulle action, nul allant, simplement l’opacité contemplative.

Le regard, caressant la surface du visible, parfois s’accroche à un nœud qui échappe à se nommer, levant un lieu

dans l’espace, un seuil peut-être auquel les mots achoppent. Des images taisent les mots en nous, résistent aux

phrases qui voudraient les saisir et ne font jamais qu’en tâter les contours. L’évidence évide ce qu’elle manifeste.

L’exposition voudrait témoigner de quelques-unes de ces images silencieuses découpées dans l’espace du regard,

en être la partition.