« Il suffit que je réfléchisse à tous les plaisirs que me donnent les tableaux de Bram et Geer van Velde pour que je les sente m’échapper dans un éboulement innombrable. »

S. Beckett

On a un temps reproché à Matisse son désir d’un « art d’équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant » et dont il disait qu’il devait s’apparenter à un bon fauteuil qui délasse le travailleur de ses fatigues physiques. Lui opposant la déclaration de Picasso pour qui, loin d’être là pour décorer les appartements, un tableau devait être « un instrument de guerre offensif et défensif contre l’ennemi ». La symétrie structura d’ailleurs une bonne partie de l’esthétique et de la critique du XXe siècle, soutenue par ce que l’on pourrait appeler avec provocation, l’idéologie des avant-gardes. Polarisation, comme toute alternative, simplificatrice et caricaturale qui manque toutes les complexités, les tiraillements et ambivalences, inquiétudes et douceurs qui traversent, habitent, modulent l’œuvre de l’un comme de l’autre, la critique a néanmoins le mérite d’indiquer deux horizons distincts qui marquent parfois les discours, et notamment ceux des partisans de l’équivalent d’une lutte des classes esthétique. Entendu que tout art légitime s’accorderait à une forme de violence, de bruit, d’agitation expressionniste. Et qu’en symétrie, toute œuvre qui en serait dépourvue devrait être sujette à caution, considérée comme bourgeoise ou antirévolutionnaire, ou décorative, ce qui est tout un. Aussi grossière soit-elle, l’opposition tranchée en a armé plus d’un, opposant les chapelles en guerres rangées, trahisons et excommunications. Et quoi qu’on ait globalement abandonné l’idée téléologique d’un art orienté dans le sens d’un progrès, cette façon de penser par couples, alternatives binaires hante le jugement et la critique à la manière d’un refoulé faisant retour. Décoratif ne peut être utilisé comme qualificatif objectif, déprécié par une aura péjorative.

Tout un pan de l’art, que ce soit en dehors et même à l’intérieur de l’art occidental, moderne comme ancien, ne répond pas à une volonté brutale ni à une déclaration de guerre. Son engagement, qui n’en est pas moins profond, se situe ailleurs. Il est parfois moins illustratif du terme que ce que l’on entend d’ordinaire. « L’aventure artistique, affirme d’ailleurs Michel Thévoz, n’est pas forcément avant-gardiste. Il peut y avoir une régression fertile en découvertes ». Ce qu’il observe d’ailleurs chez nombre d’artistes dits « bruts ». Et qui m’évoque le souvenir de mes lectures de Cesare Lombroso, lequel compare en vue de les déprécier totalement les tentatives esthétiques modernes synesthésiques, comme le Sonnet des voyelles de Rimbaud, à une régression au stade d’un bivalve primaire. Et quand bien même prônerait-il une expression décorative (n’appelait-il pas d’abord son Intérieur aux aubergine, Grande décoration ?), Matisse ne cessera pas de conjuguer à cette recherche d’harmonie adossée au rêve baudelairien d’un monde où tout ne serait que « luxe, calme et volupté » une liberté et une audace créative proprement hallucinantes auxquelles d’ailleurs Picasso s’aiguillonnera. Et encore, Pierre Bonnard, dont une histoire de la modernité ne saura quoi faire, structurant l’aventure de l’art comme une conquête collective, une avancée linéaire fournie par des coureurs de relai, le situant mal dans cette chaine qui menait du Cubisme au Surréalisme et à l’Abstraction ; la quiétude domestique qu’il chronique est le théâtre des distorsions spatiales, des phrases colorées les plus déroutantes qu’il soit.

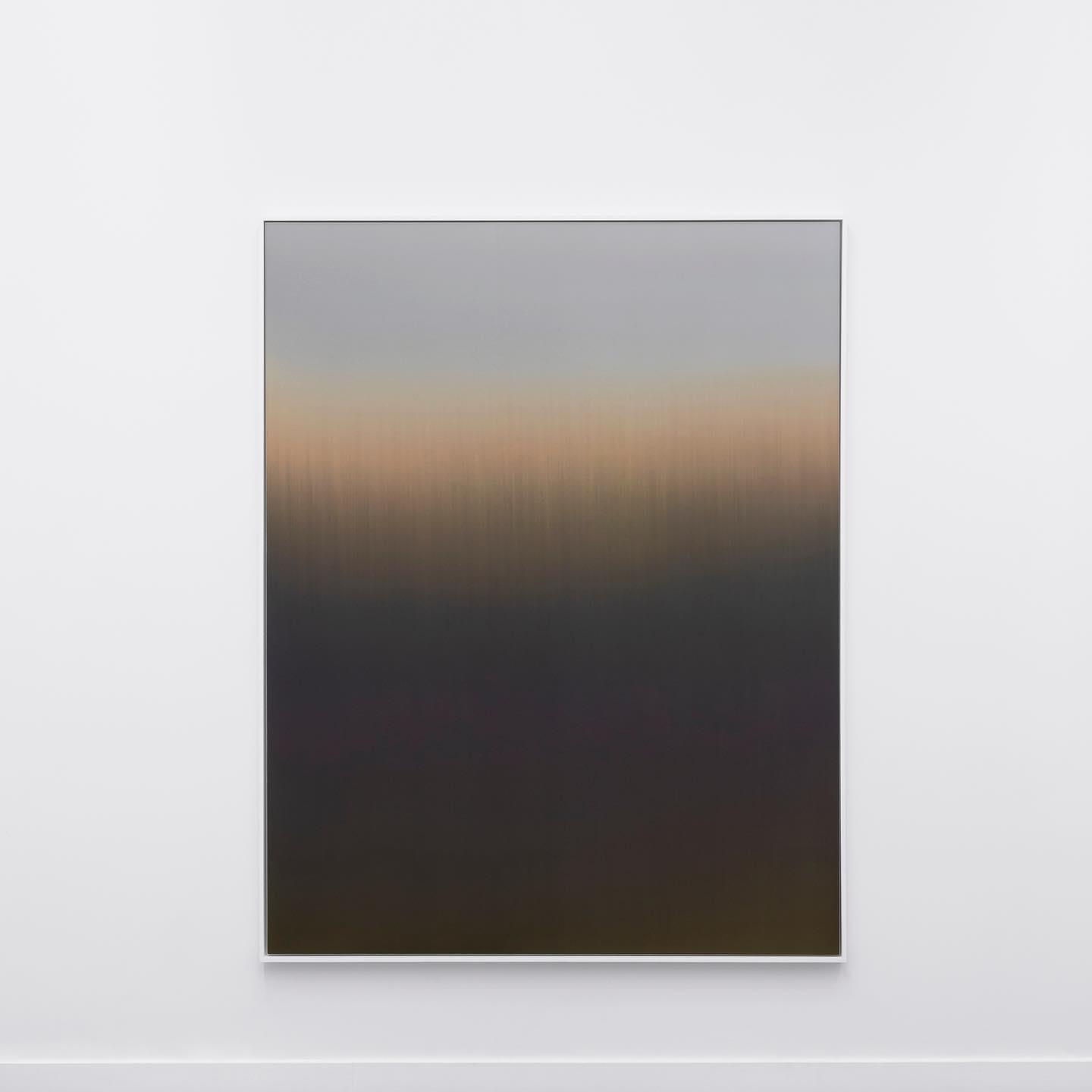

Ces œuvres, intempestives ou inactuelles en un sens, pour reprendre les considérations de Nietzsche, passent par-dessus les agitations locales du temps court dont elles s’abstraient pour regarder vers les dégagements d’une forme de lointain où les contradictions et les oppositions les plus anguleuses se résolvent. Comme l’eau après avoir été troublée par un mouvement s’apaise, les couches géologiques sédimentent, une lumière tombe à travers l’espace, égalise tout à la faveur d’une continuité modulée.

C’est un panorama. Une inspiration profonde.

Une façon de négligence et de grâce.

Ce sont des heures de pluie douce voilant la vitre d’une cuisine alors que l’on se chauffe les mains à un bol de thé ou de café au lait.

Ces regards qu’on jette au vague dans les brumes montantes du souvenir.

Les larmes qui vous viennent lors que vous vous entrevoyez au détour d’un geste, comme par un interstice, « simple, infiniment sur la terre » (Mallarmé).

Il est des heures, des objets, des tempéraments qui réclament des cris et des mouvements de foule. Il en est d’autres qui s’expriment dans un temps non anthropologique, à la faveur duquel les agitations humaines et animales dans l’ensemble s’estompent. Ici le temps semble alors s’épanouir, se fondre dans l’espace, ne constituant plus une flèche, un vecteur, l’objet d’une course, mais un milieu ambiant.

Au geste et à la parole, à la saisie du regard se substitue une manière d’éponge filtrant son milieu, toute traversée et gonflée par lui, abri de poissons et microorganismes, confondant ou retournant l’un sur l’autre intérieur et extérieur, soi et non-soi, pleine.

La photographie, à l’heure où Nièpce commençait dans le plus grand anonymat d’en réaliser les principes, se disait alors héliographie. Tout le monde désormais connait cette vue prise de la fenêtre du Gras à Saint-Loup-de-Varennes en 1826, aboutissement de dix années de tâtonnements, et qui ne devait être rendue publique qu’après 52 alors que son auteur n’était plus. La première photographie du monde ou, à tout le moins, la plus ancienne actuellement connue. Sur la plaque d’étain enduite de bitume de Judée, en demi-teinte, se laisse deviner un paysage dans la géométrie des lumières qui marquent les façades, les toits et des ombres, propres ou portées, qui y répondent. Son indétermination, ses flous et son objectivité cependant évoquent ces silhouettes photographiques que laissèrent sur les murs, les sols, une échelle, une barrière, la silhouette d’un homme, les radiations atomiques qui dévastèrent Hiroshima. Ces traces de souffle en lesquelles, sur les coques blindées de navires américains on pouvait voir la trace semblable à un pochoir, d’un kamikaze japonais. Ce pourrait être un de ces paysage que peint Léonard dans le dos de la Joconde, de la Madone au fuseau ou de Sainte Anne, en négatif du temps des hommes.

Image : Chaire Chesnier

0 commentaires