« Tout ruisselle »

Tim Ingold

« Percevoir l’environnement, ce n’est pas rechercher les choses qu’on pourrait y trouver, ni discerner leurs formes solidifiées, mais se joindre à elles dans les flux et les mouvements matériels qui contribuent à leur – et à notre – formation. »

Tim Ingold

« L’objet existe comme entité dans un monde de matériaux qui ont déjà été séparés et qui se sont déjà solidifiés dans des formes fixes et achevées. Il se tient devant nous comme un fait accompli, n’offrant à notre examen que ses surfaces extérieures et solidifiées. La chose en revanche est toujours émergente, elle ne cesse de recueillir ou d’entremêler des matériaux en mouvement, dans un monde évoluant en permanence, toujours sur le seuil du réel […] Ainsi conçue, la chose ne se présente pas sous la forme d’une entité extérieurement limitée, confrontée au monde, mais sous l’aspect d’un nœud dont les lignes de vie, loin d’être contenues dans les limites de cette chose, poursuivent indéfiniment leur progression afin de se mêler à d’autres lignes dans d’autres nœuds. »

Tim Ingold

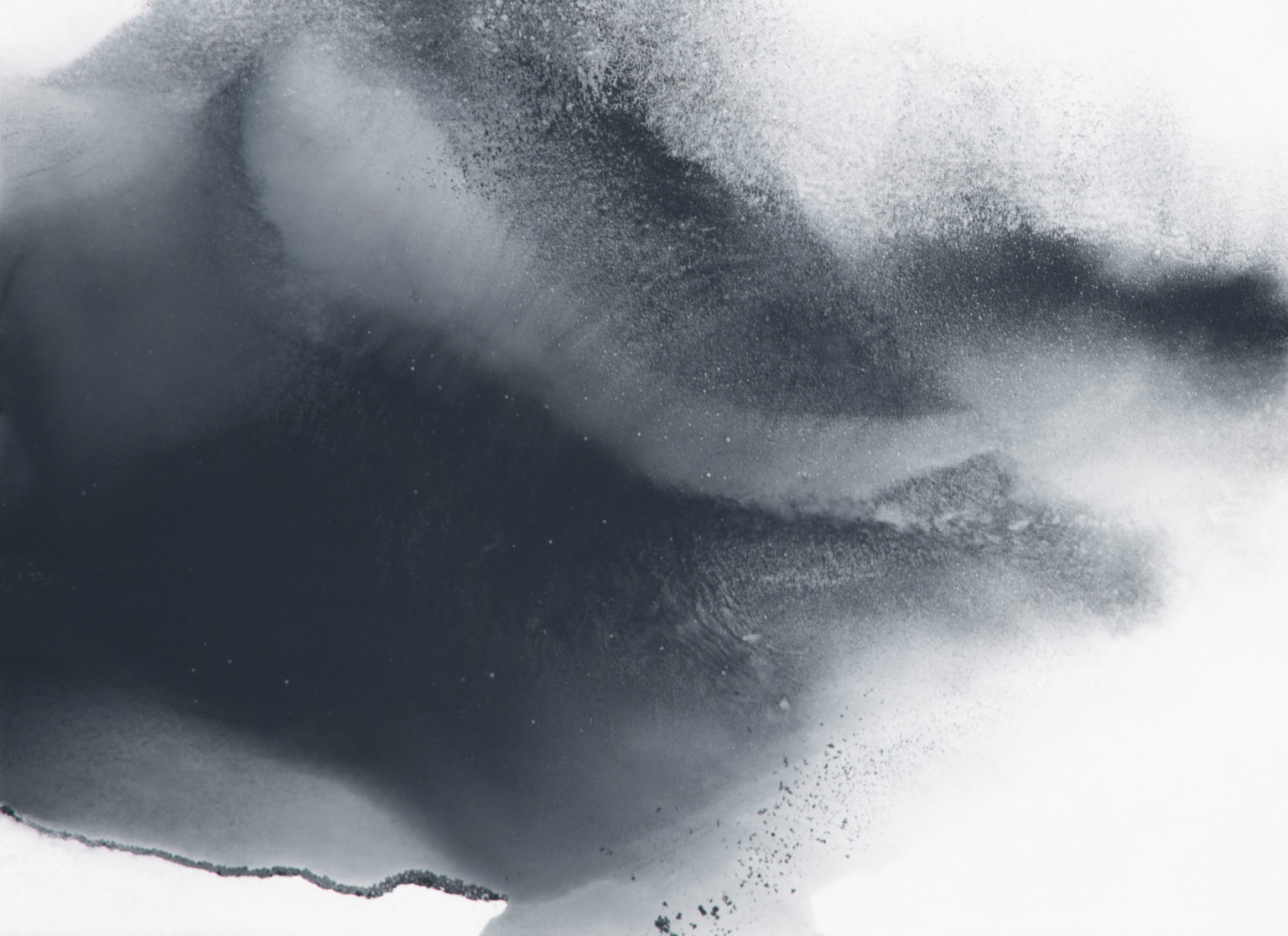

Peindre la matière des rêves ou sculpter à même la matière des rêves, ductile et équivoque, toute traversée d’images se passant l’une sur l’autre. Il semblait que c’était cela à quoi s’aventurait l’artiste. Arracher à leur nuit ces images toutes mentales et mobiles qui se confondent en sensations pour en fixer la dépouille ou la trace sur le blanc objectif du papier. A moins qu’à l’inverse, ce qui s’échevelait, s’épanchait, écumait sur la page ne fut cette manière que la matière trouvait à rêver, c’est-à-dire, comme il se fait pour nous-mêmes, sa vie sans pesanteur ni succession temporelle, portée par une causalité libre, les mouvements du caprice, ce terme qui dans l’italien capriccio désigne la fantaisie, un « désir soudain et bizarre ; une idée fantasque ».

On ne savait clairement dire s’il s’agissait là de dessin, quoi que papier soit son support, en l’absence de toute intervention strictement graphique. Le terme de peinture réclamait là aussi le passage du pinceau, la présence de la touche et on hésitait de même à l’employer. Avec ça une impression photographique se laissait lire dans la subtilité des nuances, la finesse de certains événements et parce que la main semblait s’être retirée du processus comme on disait jadis que dans l’héliographie c’était le monde des apparences lui-même qui venait se déposer sur la surface photosensible.

On ne savait dire ce que l’image devait à l’eau, à l’imprégnation, à la coulure, à ce monde des lavis et de la détrempe, et ce qu’elle devait au sec, à la poudre du pigment, au frottage ou à l’estompage.

La main, l’art de la composition comme celui de la figuration et de l’anecdote semblaient s’être retirés si loin que l’on y regardait comme on se perd dans la contemplation des pierres à images, des marbres et de ces écrans en pierre de Dali que les lettrés chinois comptent dans leur trésor de table. Comme sur ces pierres sorties des forges géologiques et pétrifiées par le long refroidissement du monde, il vous semblait qu’un mouvement équivoque, quoique figé se poursuivait, se prolongeait indéfiniment dans l’espace intermédiaire qui se fait entre l’objet lui-même et le regard qui se porte à sa rencontre. Et ces étirements, ces déchirements, ces érosions et ces houles provoquaient les mêmes épanchements dans l’âme. Vous vous laissiez assoupir, ballotter par le clapot de l’eau ou coiffer par le souffle du vent. La contemplation a cet effet de dépolir la vue pour retourner le regard vers des méditations intérieures mêlées de rêveries et de réminiscences. Vous aborder à des régions étranges de larges étendues, de vastes panoramas auquel votre esprit associe les réalités objectives de paysages, contreforts de montagnes de terres et de pierriers, vallées sèches où se dessine encore le lit d’une rivière absorbée par le sol, mouvements de mer, écume se déchirant, plissés organiques d’une grotte, méandres buissonneux, feuillages fuligineux. L’orage, la pluie qui filtre, ou une percée de lumière dans la brume. Une avalanche. Une tempête de neige comme celle dont Turner fixa les éblouissements terribles. Un de ces ciels qu’il essuya dans ces carnets. Mais c’est de sensations qu’il s’agit, de mouvements intérieurs traduits plastiquement par un étrange sismographe. Des remuements anxieux ou apaisés de l’âme, des errances de la pensée à travers d’équivoques terrains vagues où se cultive le sentiment océanique que Romain Rolland tenta d’expliciter au père de la psychanalyse.

« Le statisme de la peinture, rappelait Matisse, n’empêche pas le sentiment du mouvement. C’est un mouvement placé à un degré d’élévation qui n’entraine pas les muscles des spectateurs mais leur esprit. » Ainsi agissent les oeuvres de Nina Maller. Nuées, ravine, vagues désignent moins des objets que des phénomènes, des glissements ou des altérations, des brouillages, une perte des contours. Une dérive sans fin. Une forme de dissolution. Cette voie intermédiaire qui inquiète cette part de nous qui a, il y a longtemps, appris à lire le monde pour sa survie, à discriminer les choses, à objectiver ses perceptions, à découper dans l’étendue. Qui lui a donné cette géométrie solide sur laquelle se sont bâties les villes et les civilisations et les récits qui géolocalisent ce que l’on nomme l’aventure humaine dans l’espace et dans le temps. C’est pour cela que le charme des œuvres de Nina Maller est inquiétant aussi. Chaque image vous fait chavirer, distord et échappe l’assise rassurante de l’horizon. Font retour, à la manière du refoulé, certains arrangements et ce qui échappe à notre empire. Il est essentiel rappelle Tim Ingold de garder en mémoire que « la vie ne commence ni ne finit en aucun point donné », mais qu’il s’agit d’un processus continu qui se poursuit indéfiniment. Et plutôt qu’objet on usera avec lui du terme plus équivoque de choses pour dire comme chacune se mêle et se prolonge en l’autre pour tisser le monde. Ces oeuvres, on s’y approche comme d’un seuil au-delà duquel le langage se perd ; et le sens acquis des choses ; et la solidité qu’on y gagne et que chaque jour on travaille à étayer, à ravauder. Ce sont des fenêtres sur nos propres vertiges. Des images du trouble.

Image : Nina Maller, Nuées 1, 2020.

0 commentaires