Filtres

Filtres

- Paysages

- Petits Paysages

- Tentatives d'épuisement

- Images inquiètes

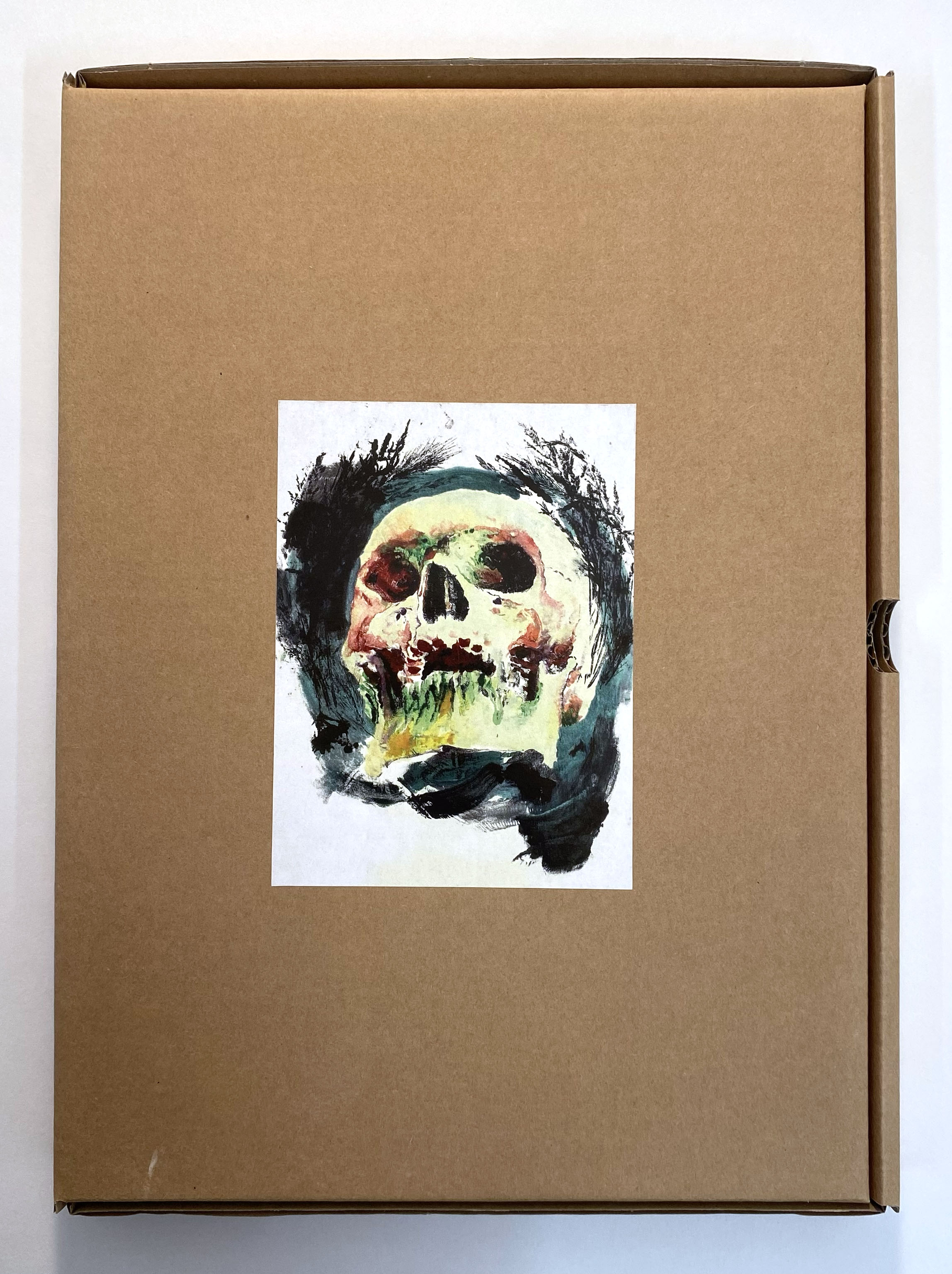

- Archives du désastre

- Dessins

- Caro

- Sculptures

- Habiter

- Peintures confinées

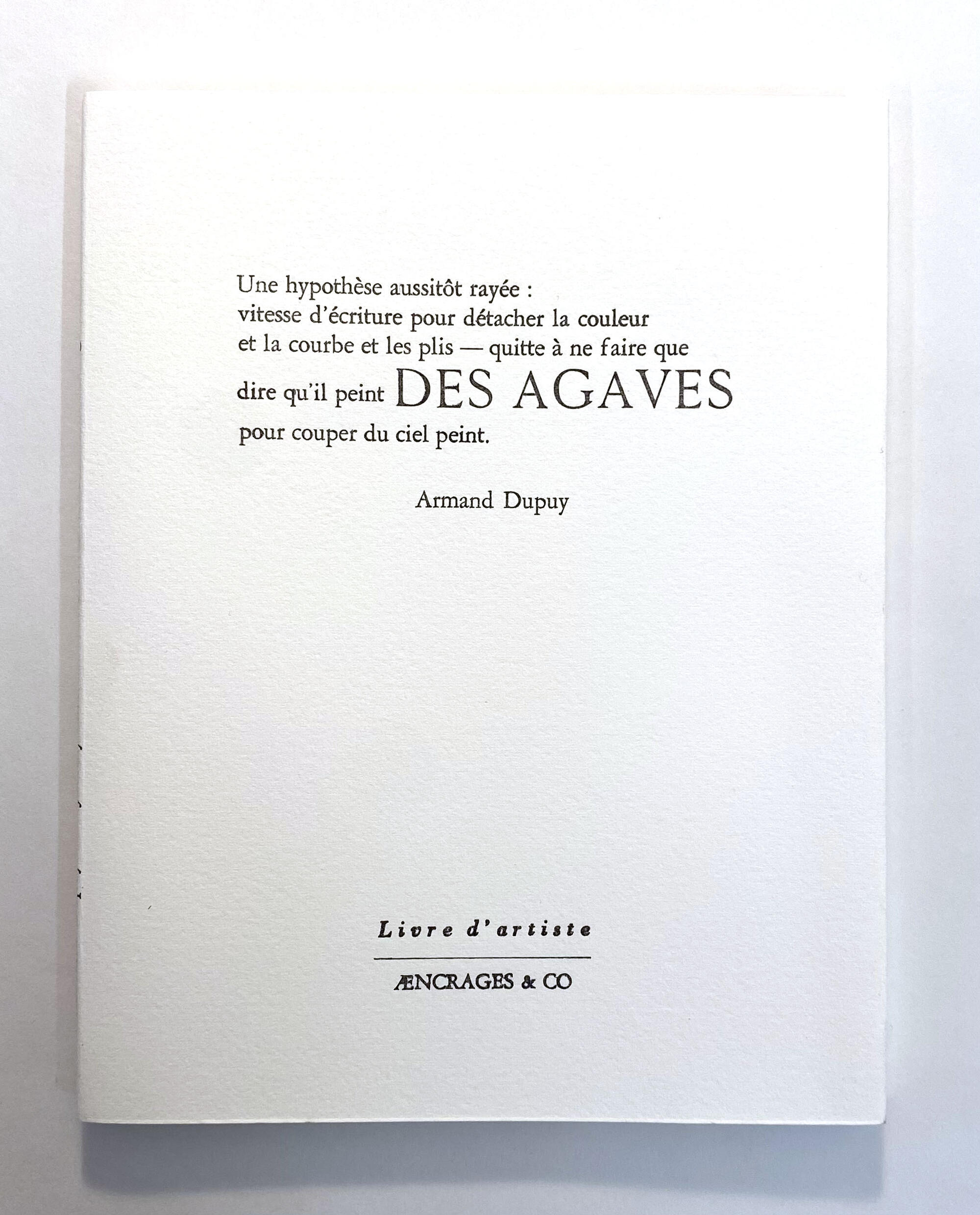

- Agaves

- Architecture

- Cyprès

- Falaises

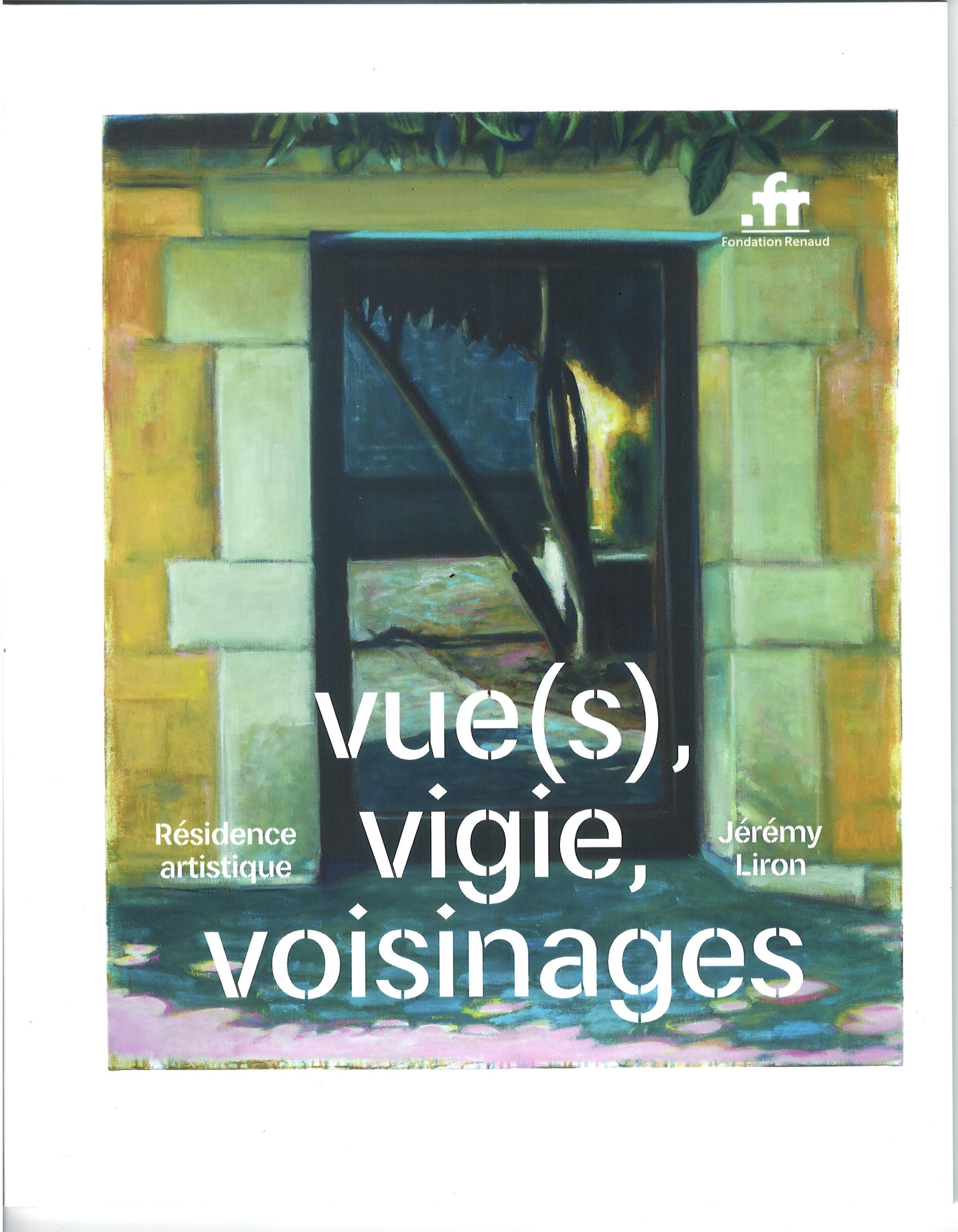

- Fenêtre

- Figuier de barbarie

- Figuiers

- Grille

- Le Corbusier

- Malaparte

- Mer

- Mur

- Ombres

- Pins

- Plantes

- rose

- Sculpture

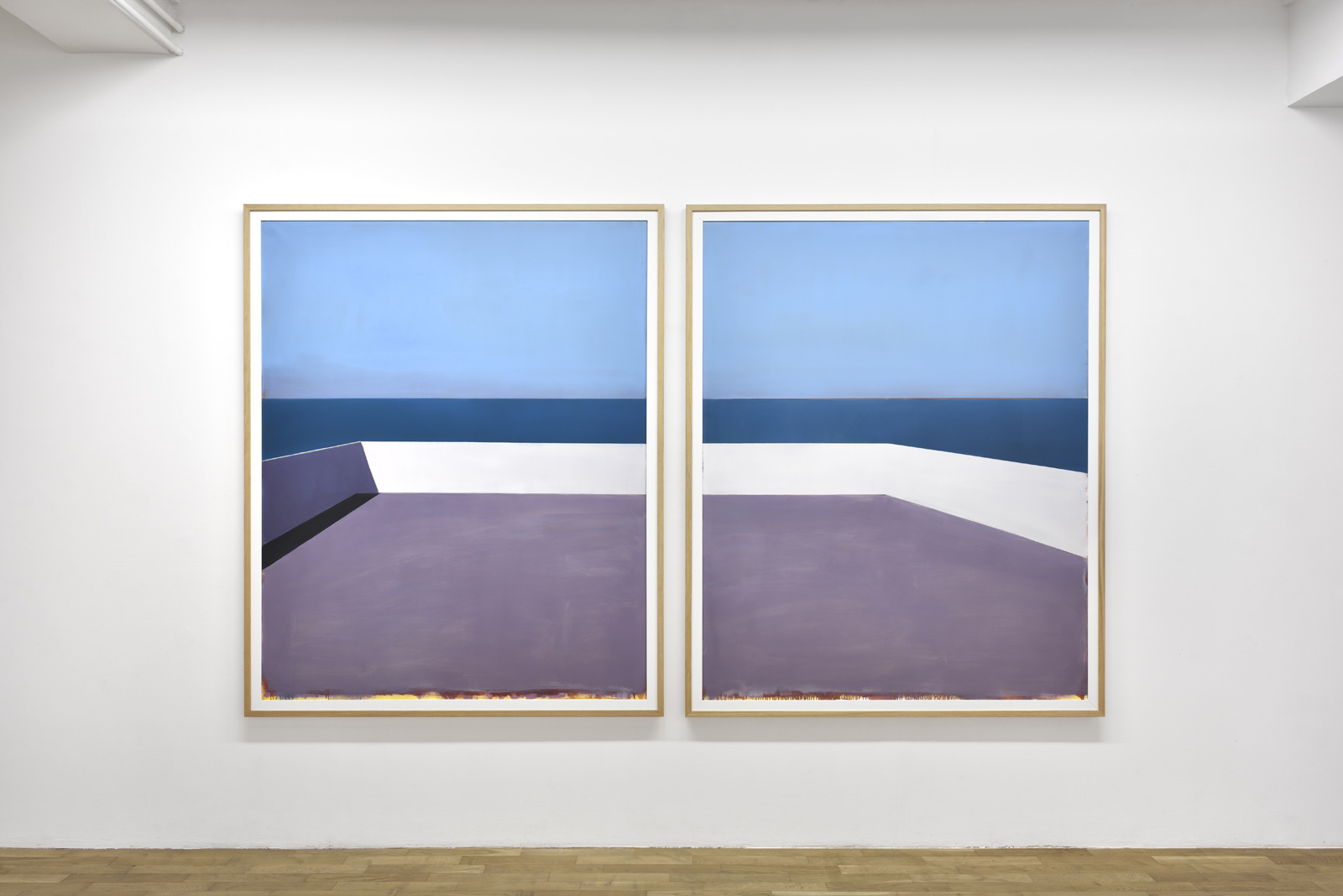

- Terrasse

- Polyptyque