Filtres

Filtres

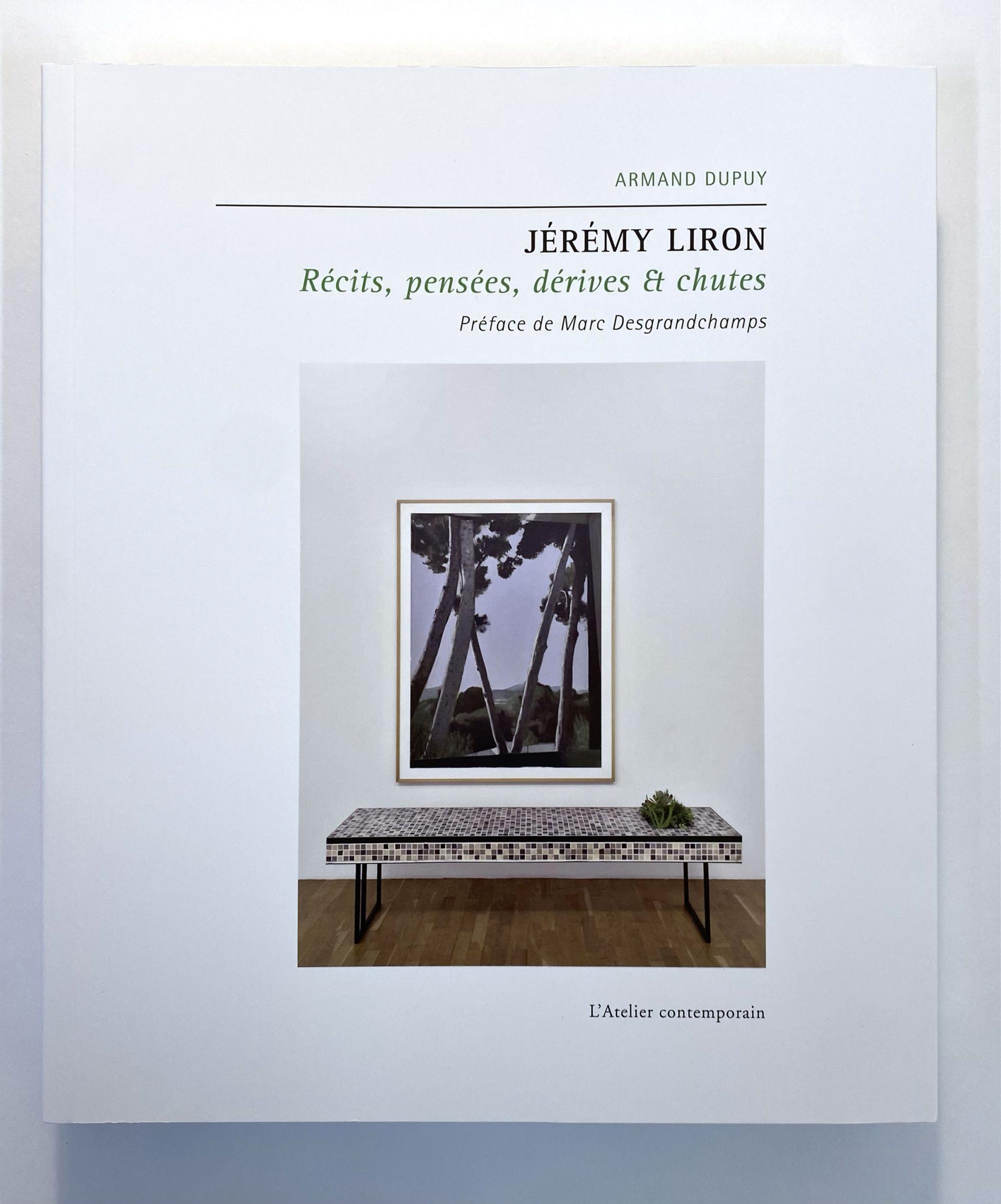

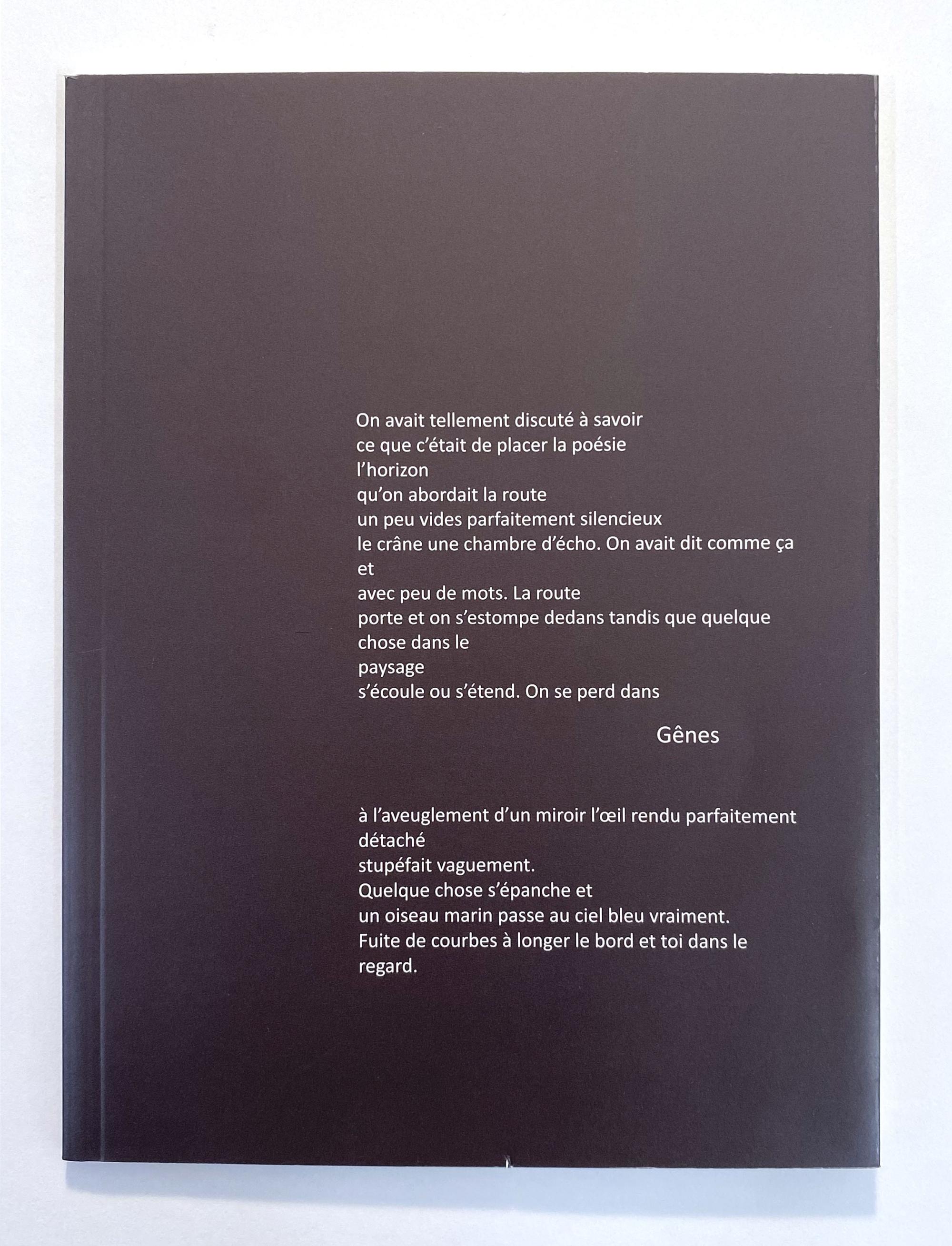

- Paysages

- Petits Paysages

- Tentatives d'épuisement

- Images inquiètes

- Archives du désastre

- Dessins

- Caro

- Sculptures

- Habiter

- Peintures confinées

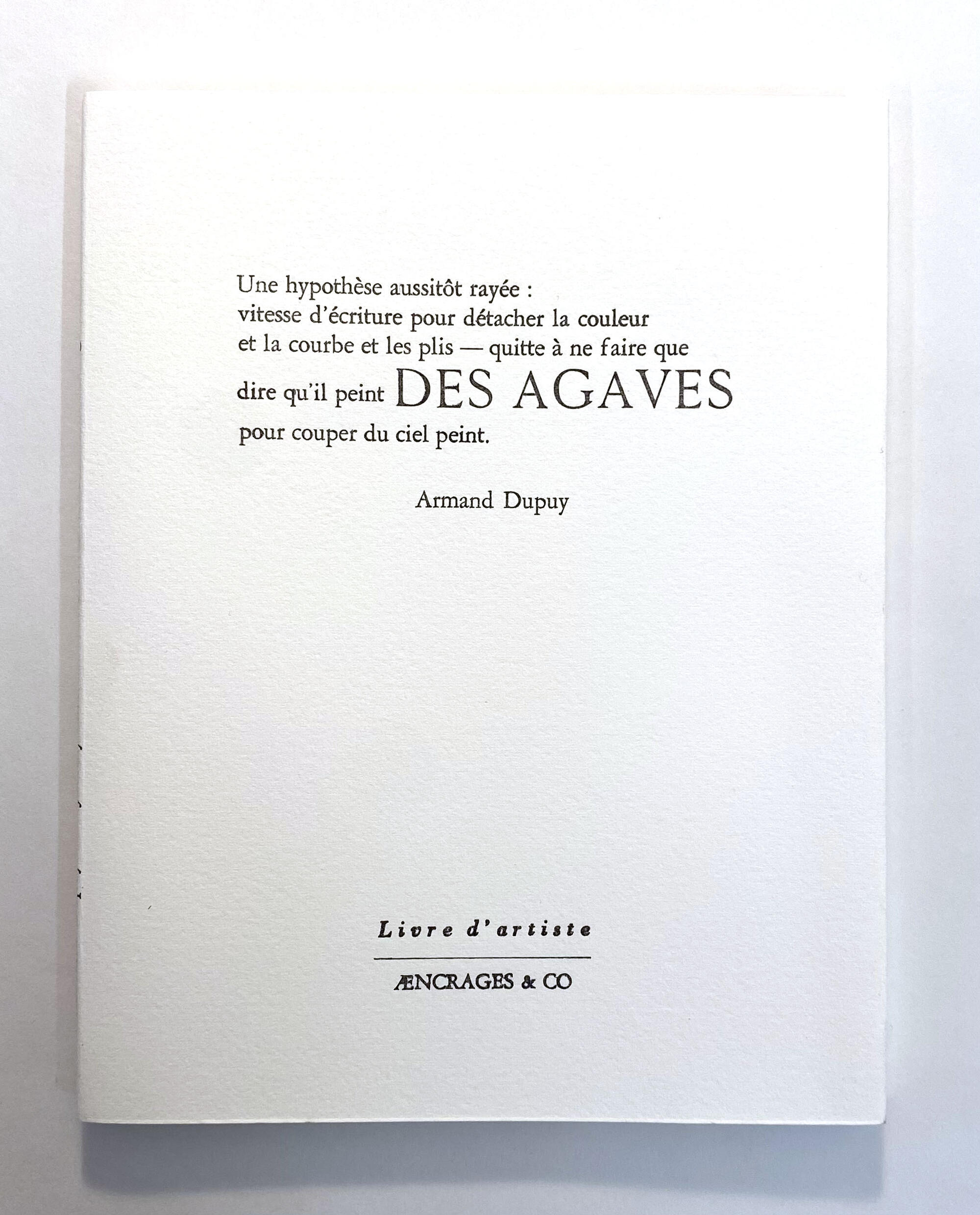

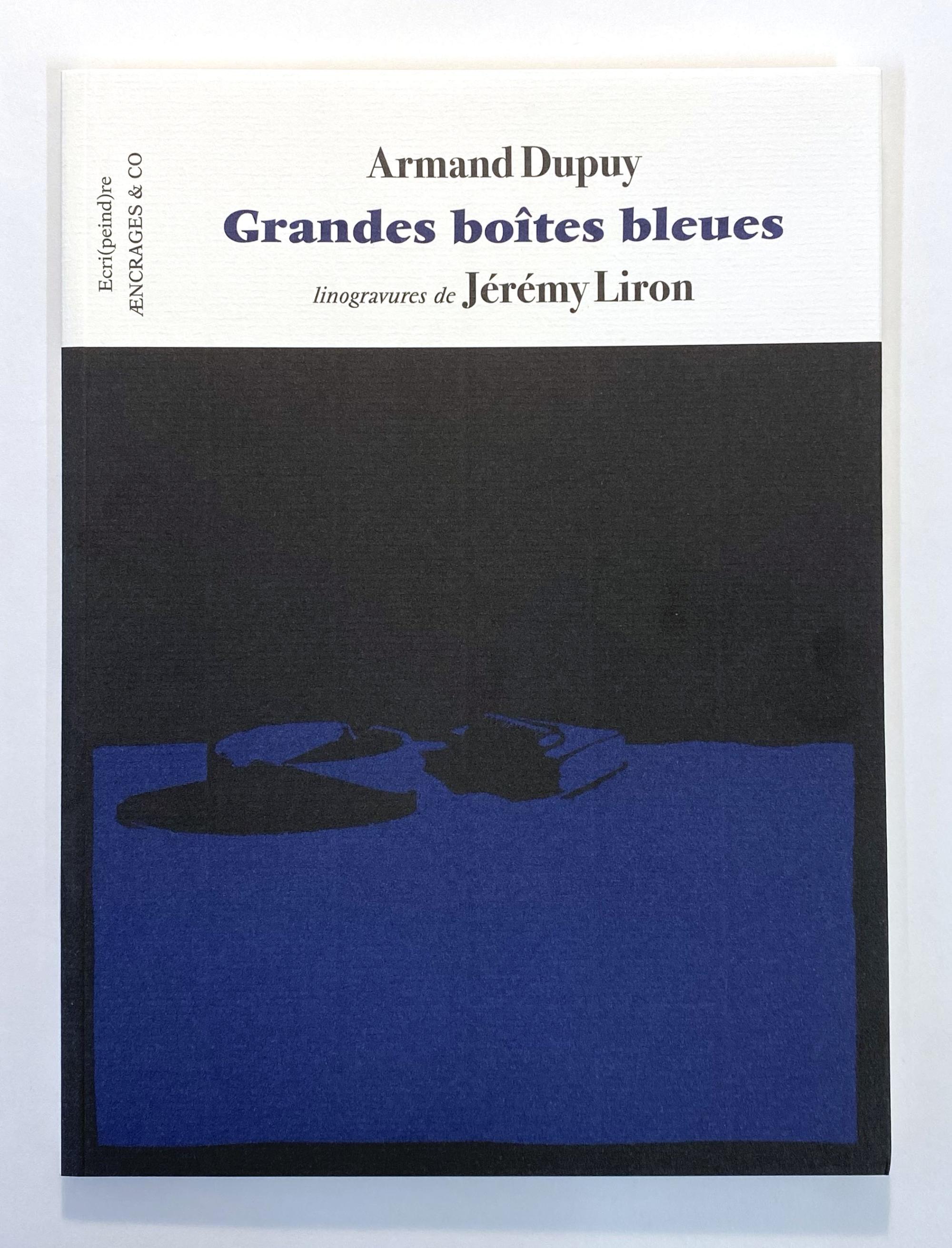

- Agaves

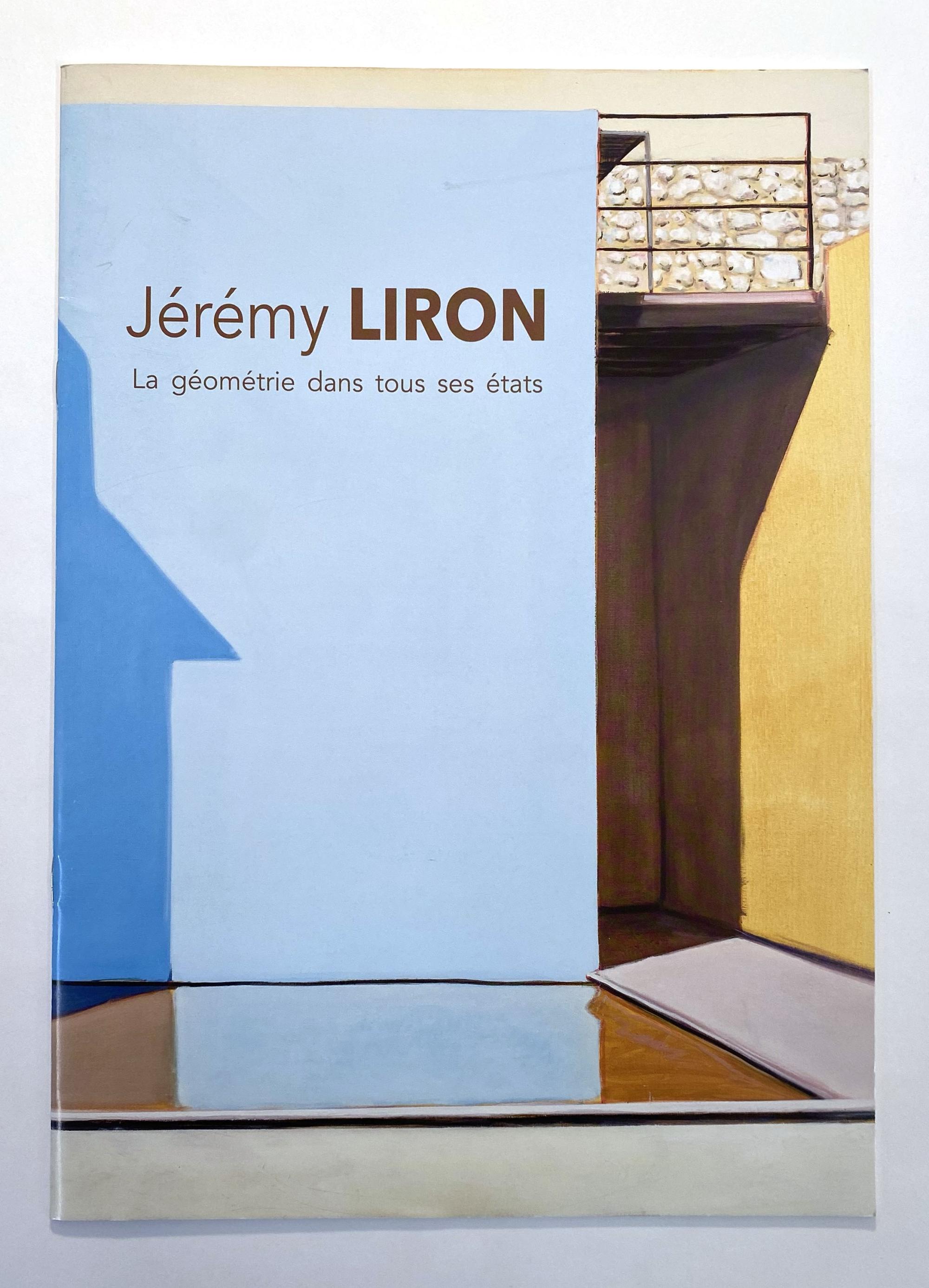

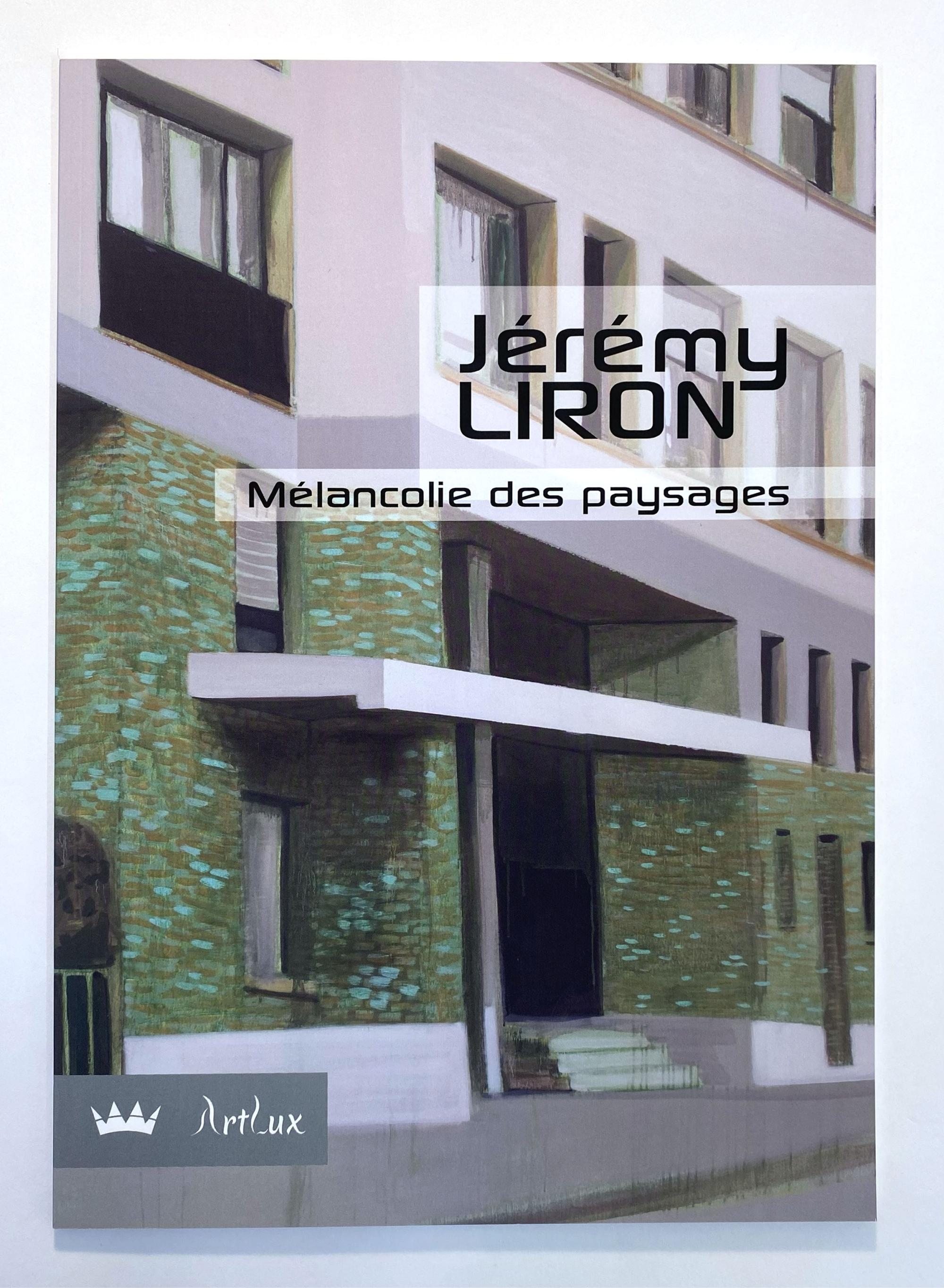

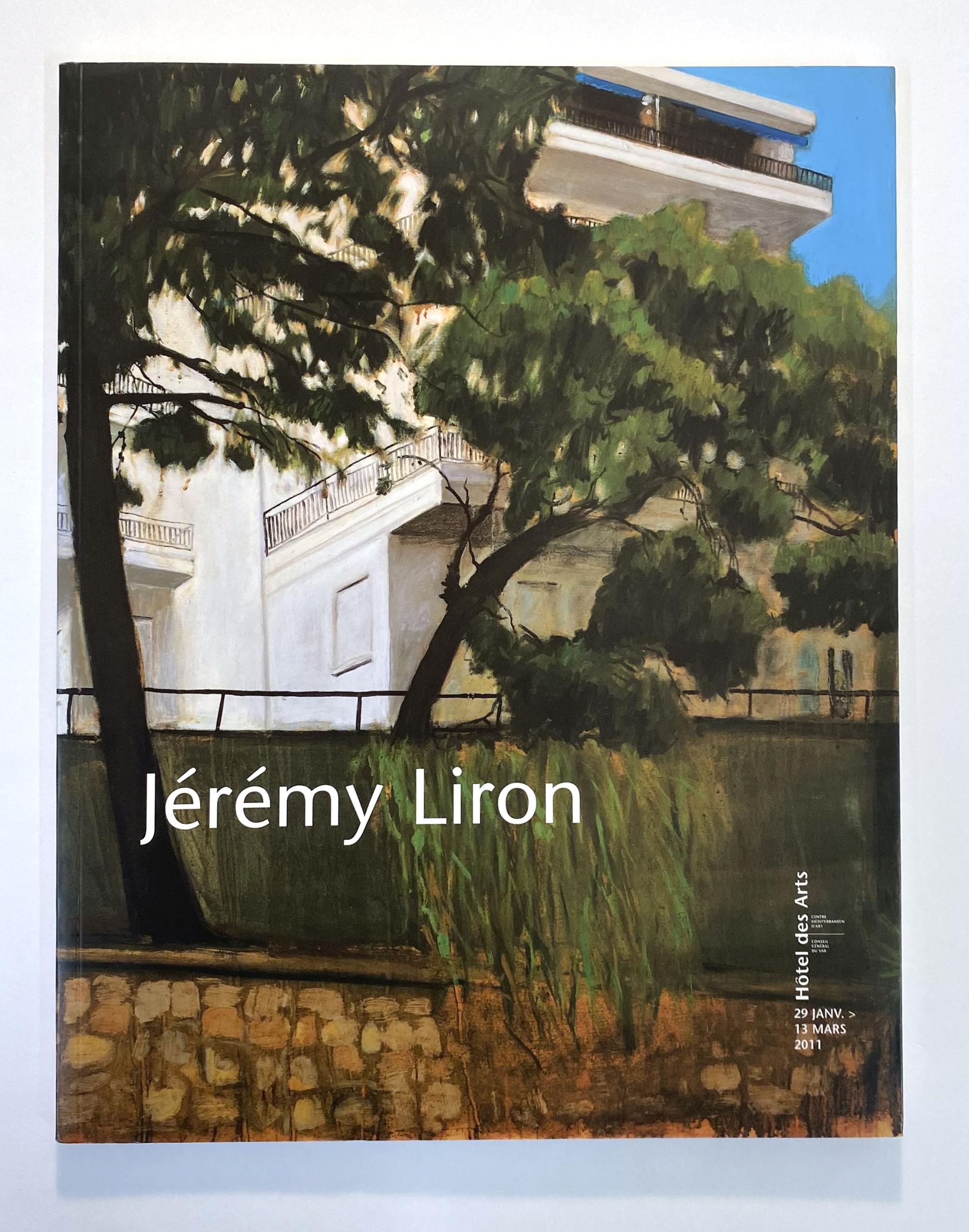

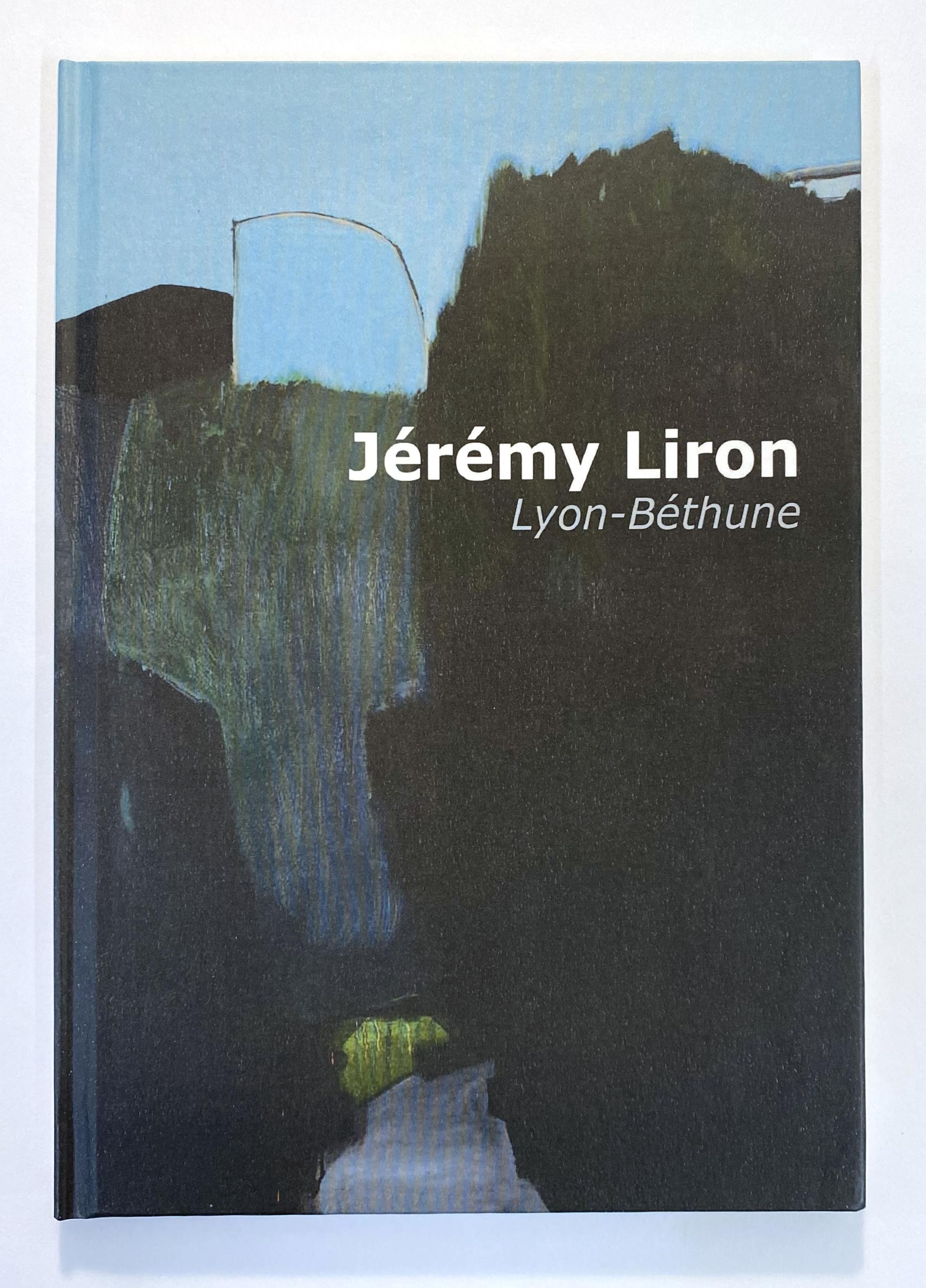

- Architecture

- Cyprès

- Falaises

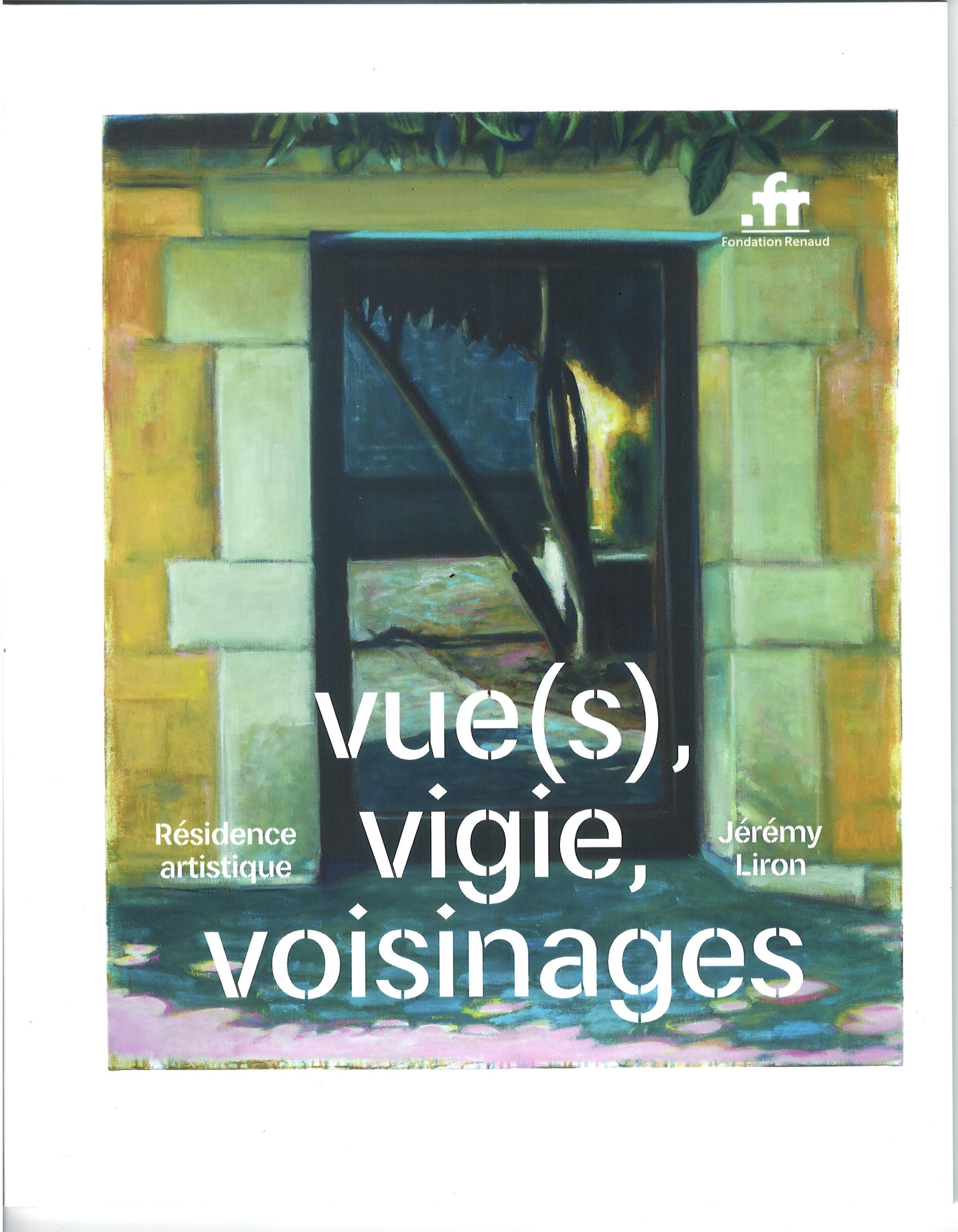

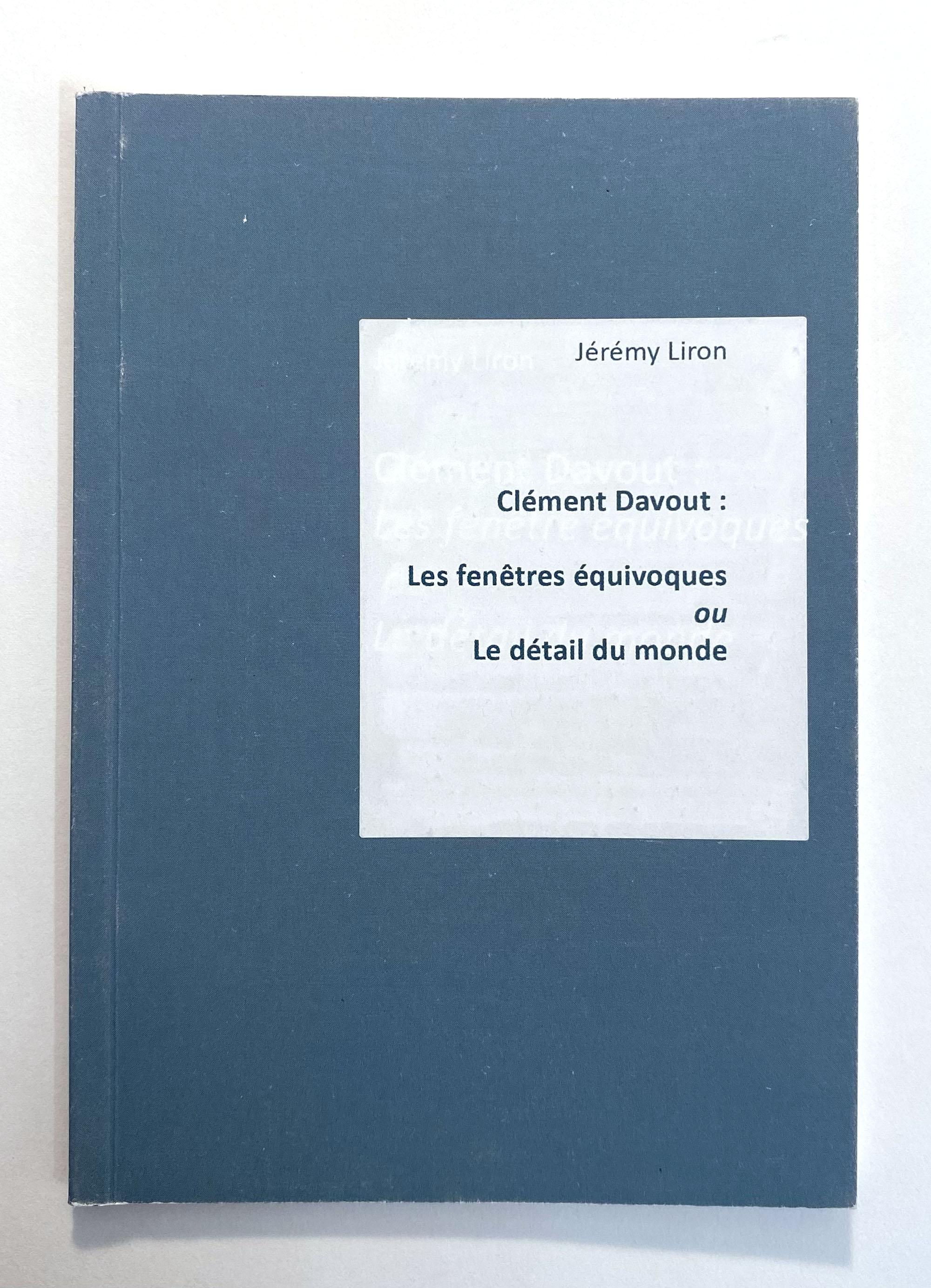

- Fenêtre

- Figuier de barbarie

- Figuiers

- Grille

- Le Corbusier

- Malaparte

- Mer

- Mur

- Ombres

- Pins

- Plantes

- rose

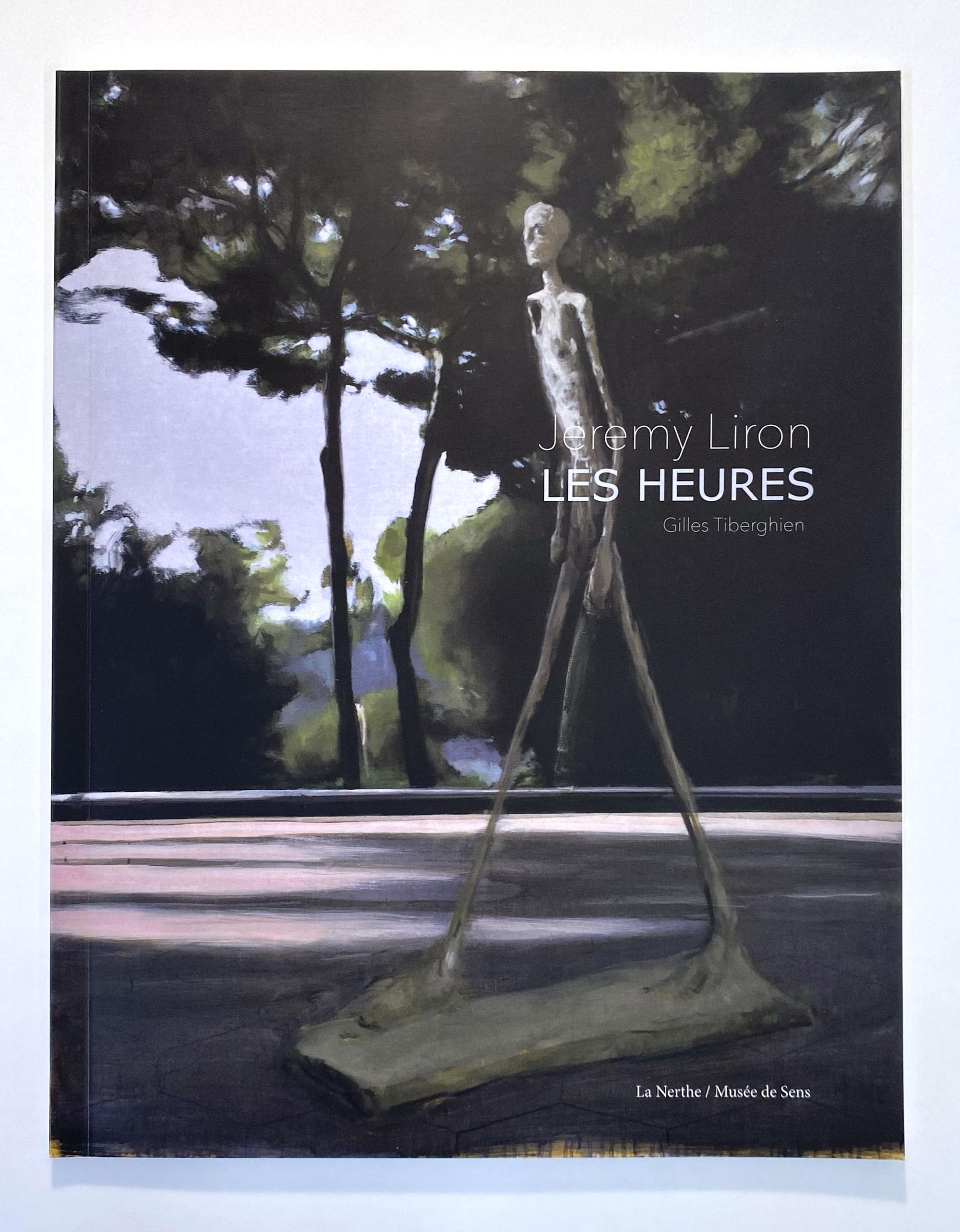

- Sculpture

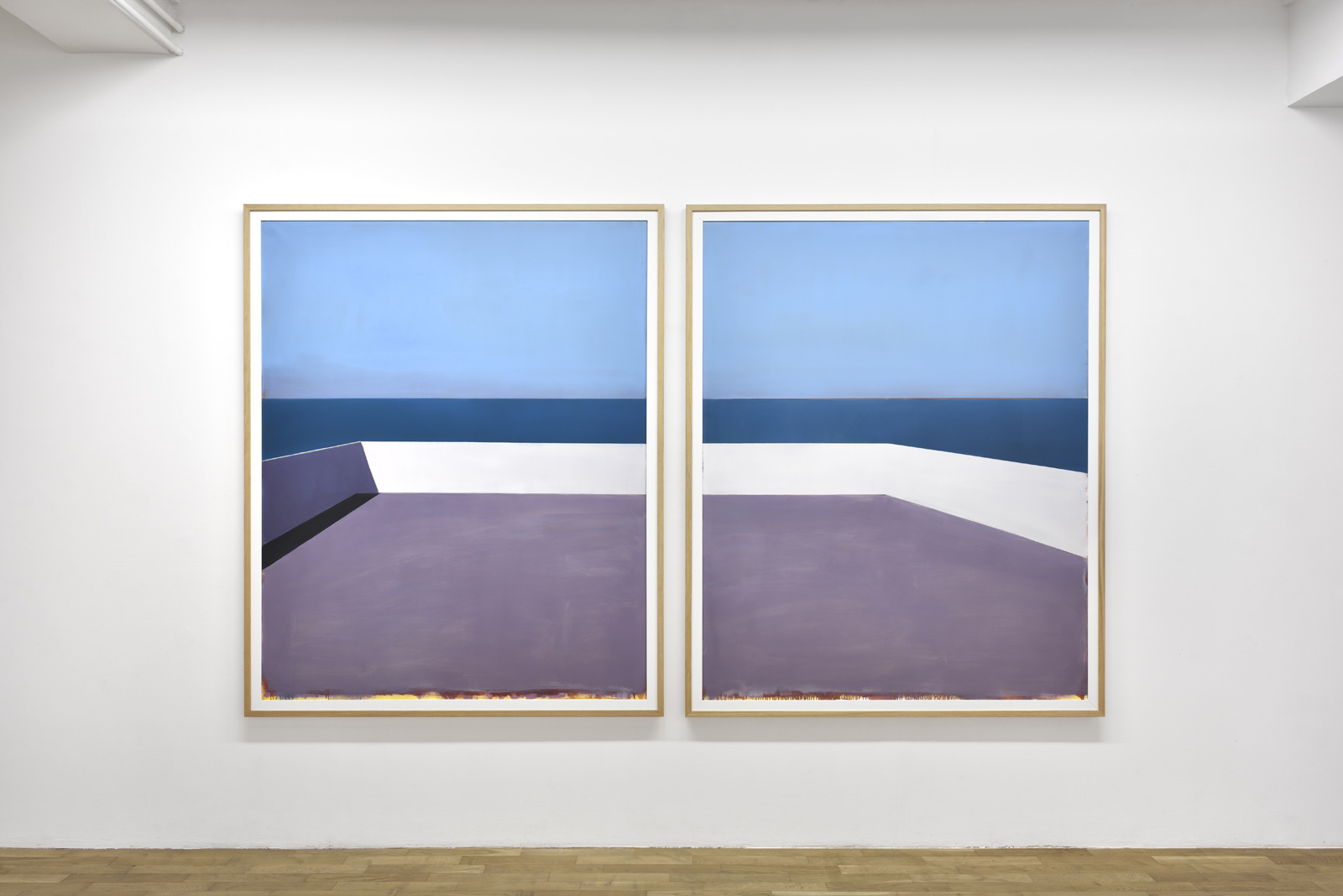

- Terrasse

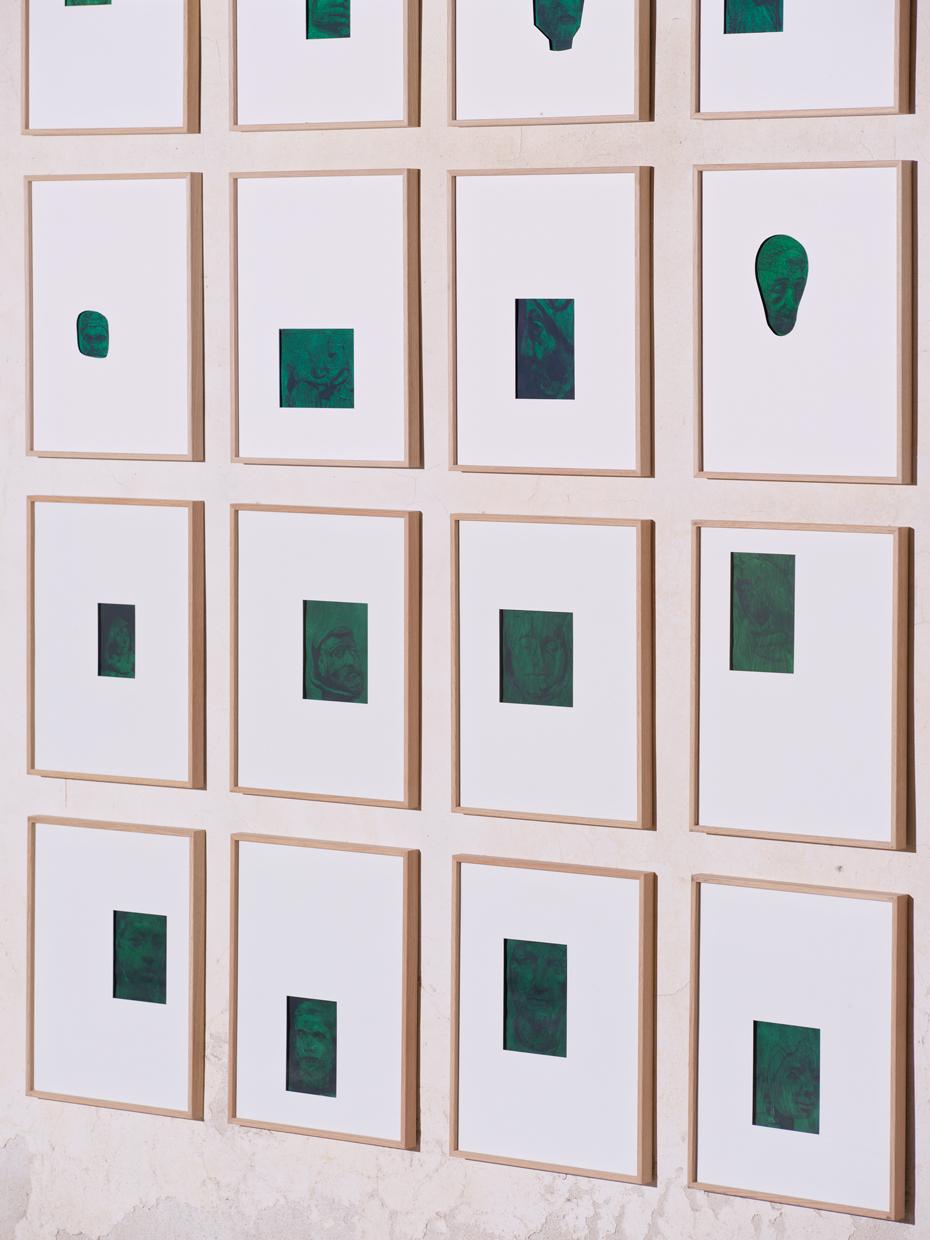

- Polyptyque